Aktuell

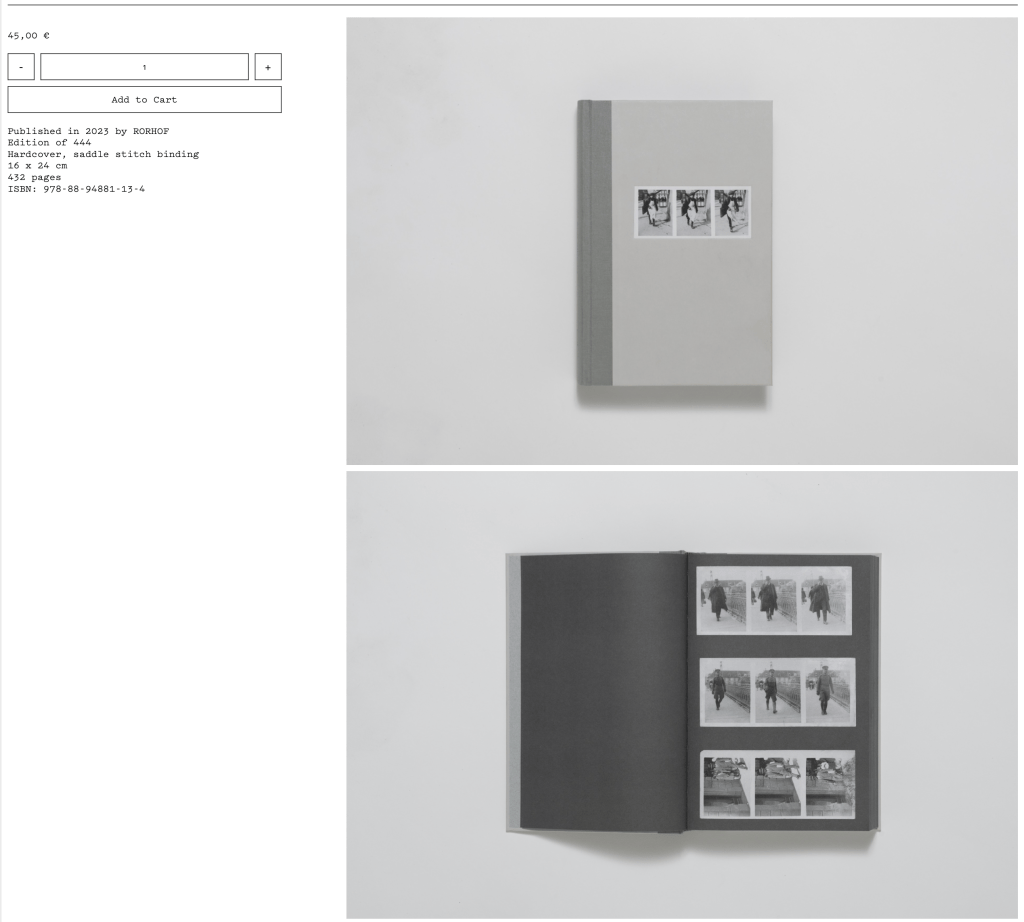

DER GRAZER GEHFOTOGRAF, Hrsg. Mila Palm, Verlag Rorhof 2023

Das Buch zur Ausstellung ist in der Galerie erhältlich.

Vorschau

Rückblende

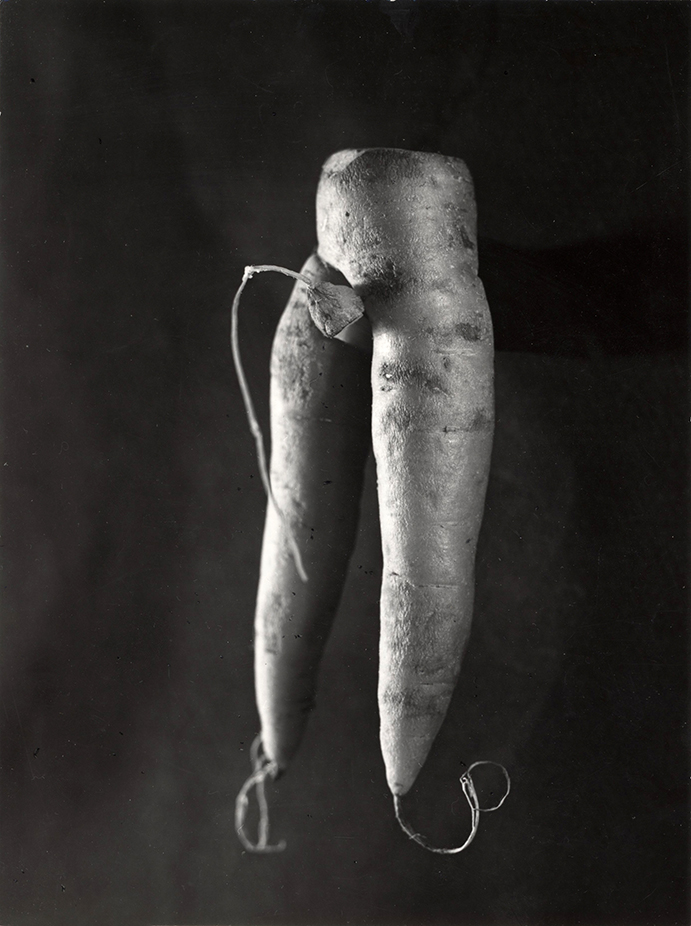

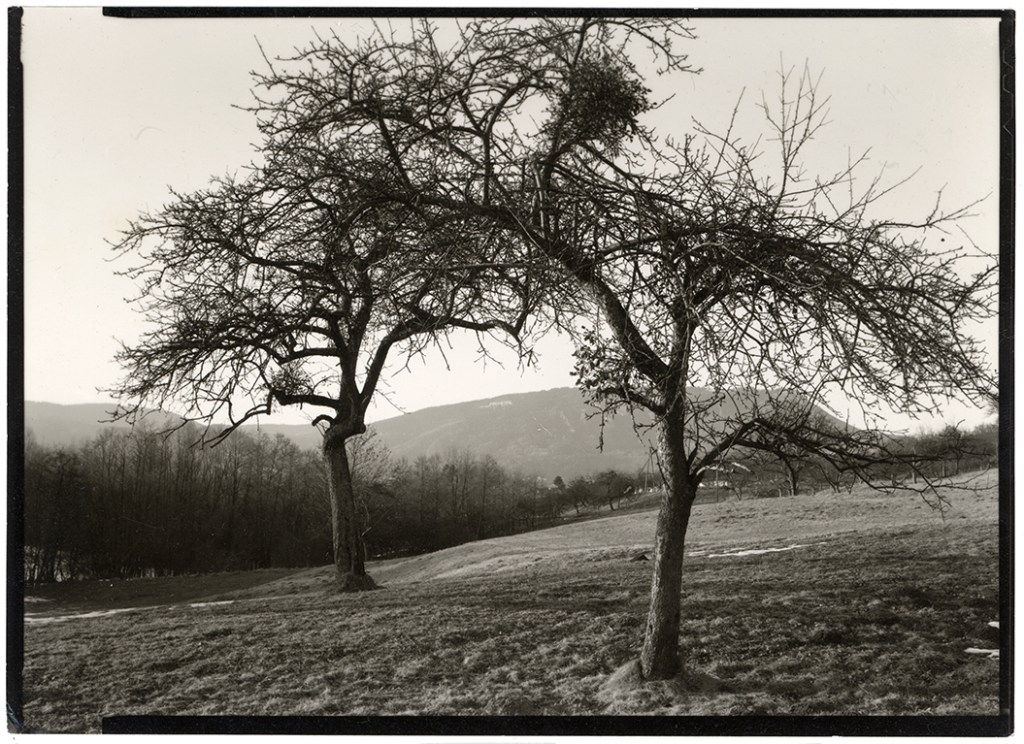

Robert-Henri Noailles (Paris 1895 – 1968)

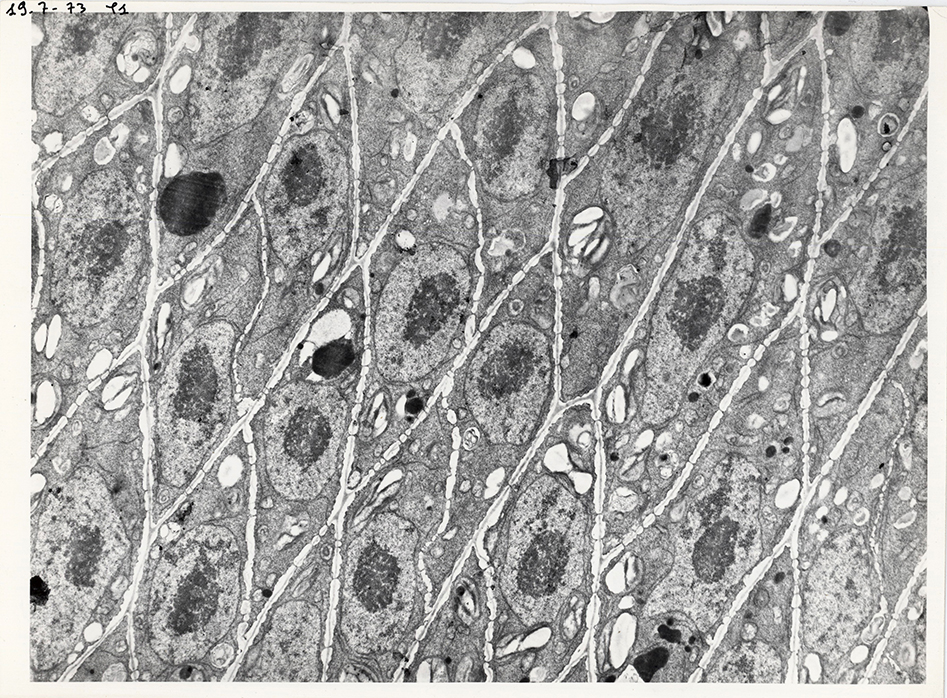

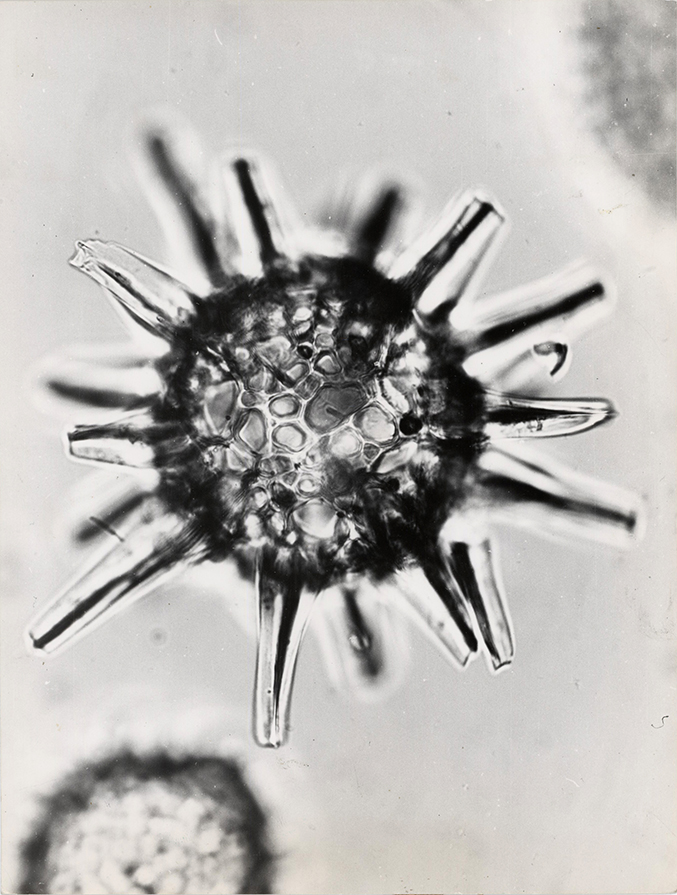

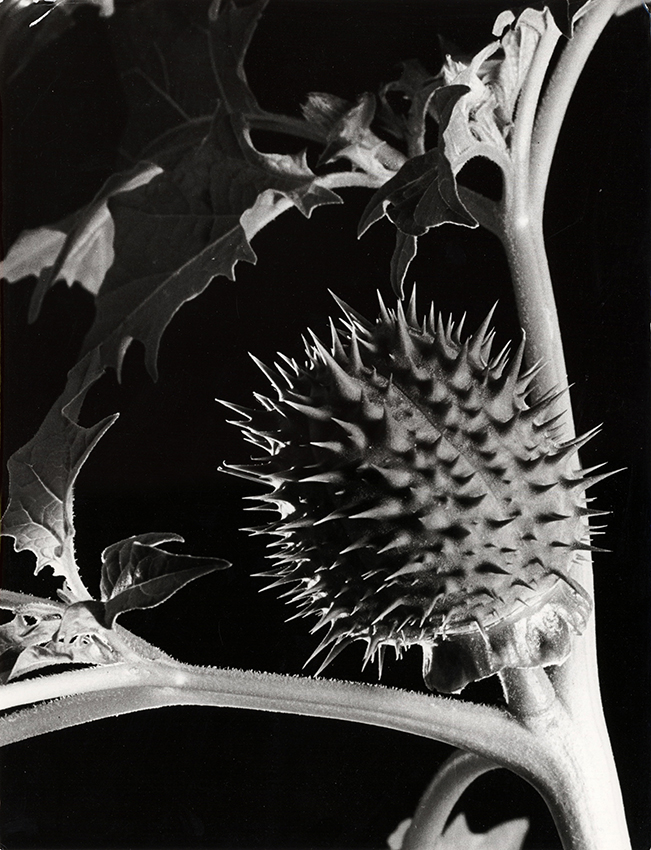

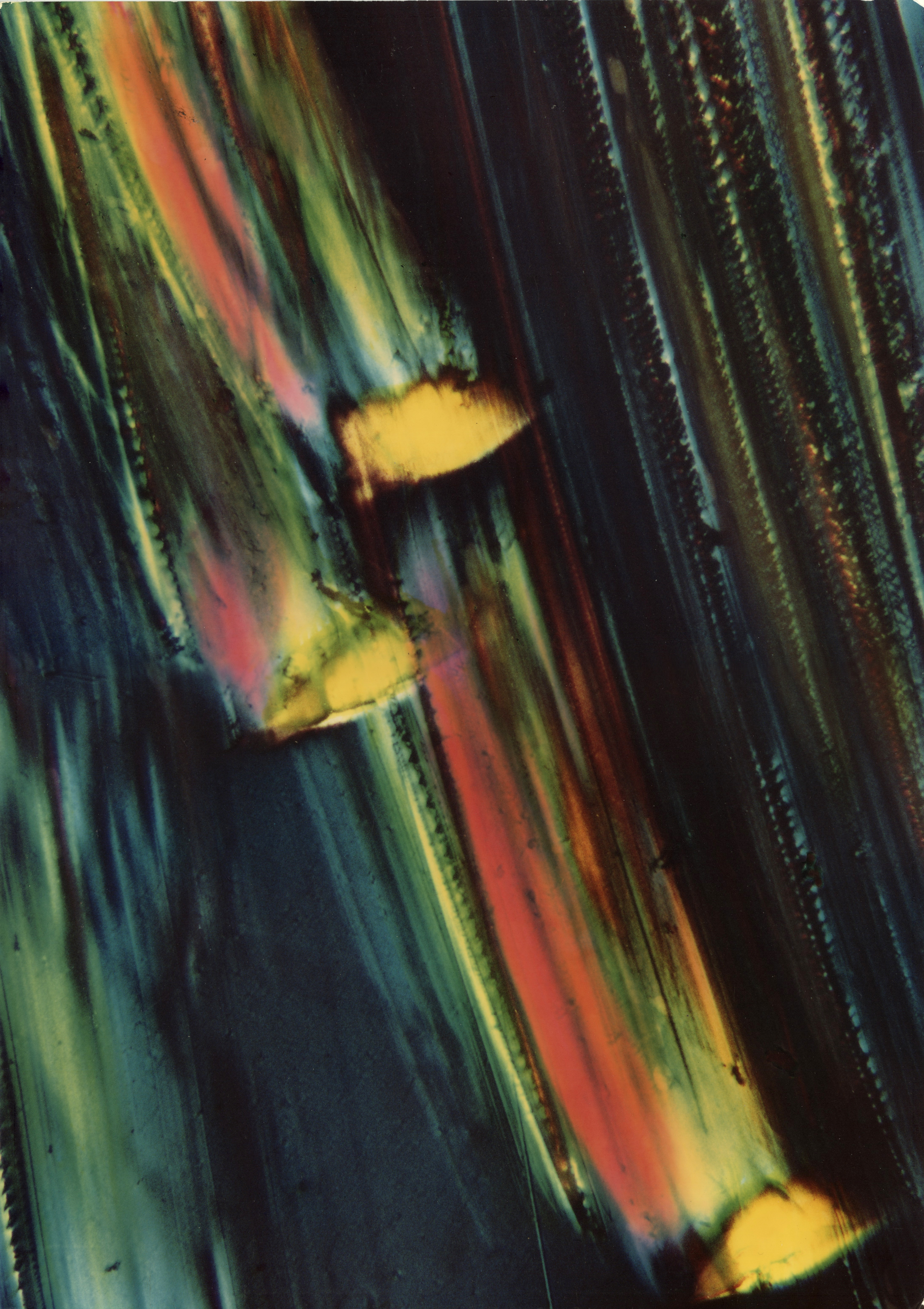

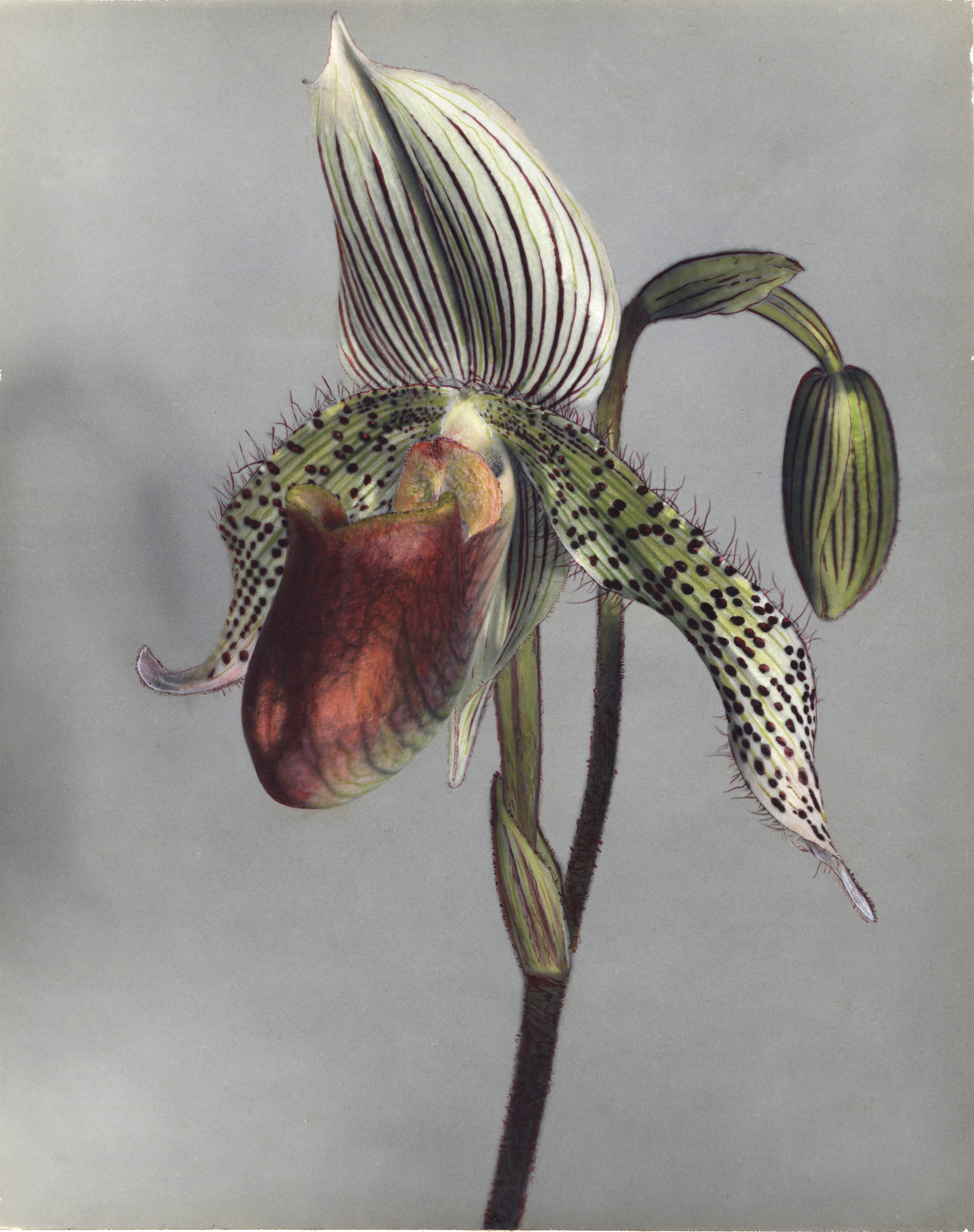

1947 eröffnete das biblio-pädagogische Forschungszentrum von Pater Castor und seiner Experimentalschule und bringt unter Paul Faucher die Edition „Le Montreur d’images“ heraus. In dieser Serie im Verlag Flammarion entstanden von 1947 bis 1958 10 Photobuchbände, die sich der Vermittlung der Natur durch Photographie widmen. Dazu arbeitet er mit dem Fotografen Robert-Henri Nouailles und dessen Frau zusammen, welche die Leidenschaft zur ästhetischen und wissenschaftlichen Erschließung der Natur teilen. Die in der Ausstellung gezeigten Photos stammen aus den 1950er Jahren und sind ausgewählte Arbeiten aus dem fotografischem Archiv, das im Rahmen der Buchreihe entstanden ist.

- Fougeres. 1947, 1957

- La vie cachée de fleurs. 1950, (The Hidden Life of Flowers. 1954, 1961)

- Le ver à soie. 1950

- De la fleur à la graine, 1951, 1958. (From Flower to Seed. 1960)

- Un oiseau est né. 1951, 1955, 1960, 1962

- Les bourgeons s’ouvrent. 1952, 1960, 1964

- Comment greffer vos arbres. 1952

- Ramures. 1953

- L’Abeille. 1953

- L’arbre Grandit. (Tree is Born. 1960, 1964)

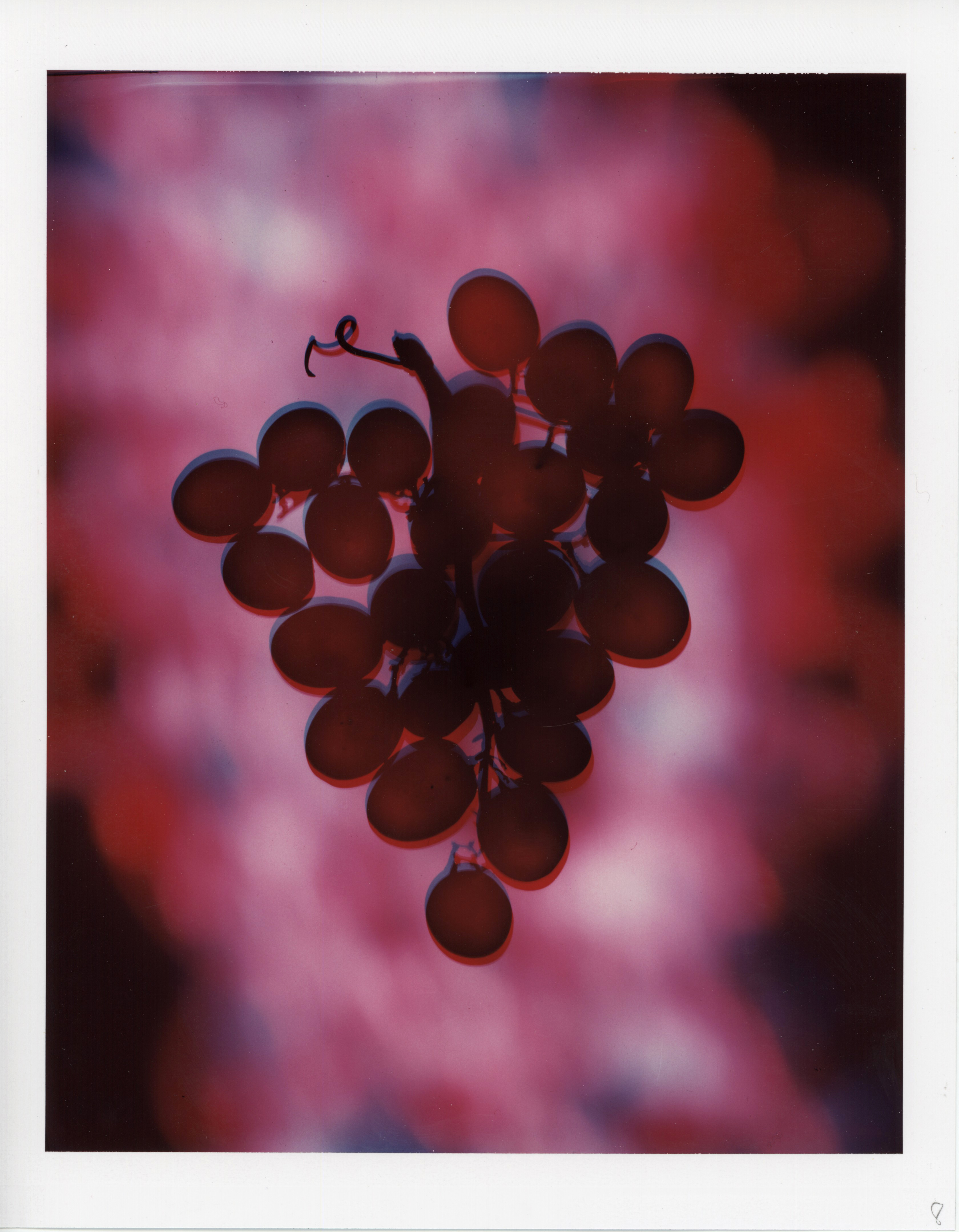

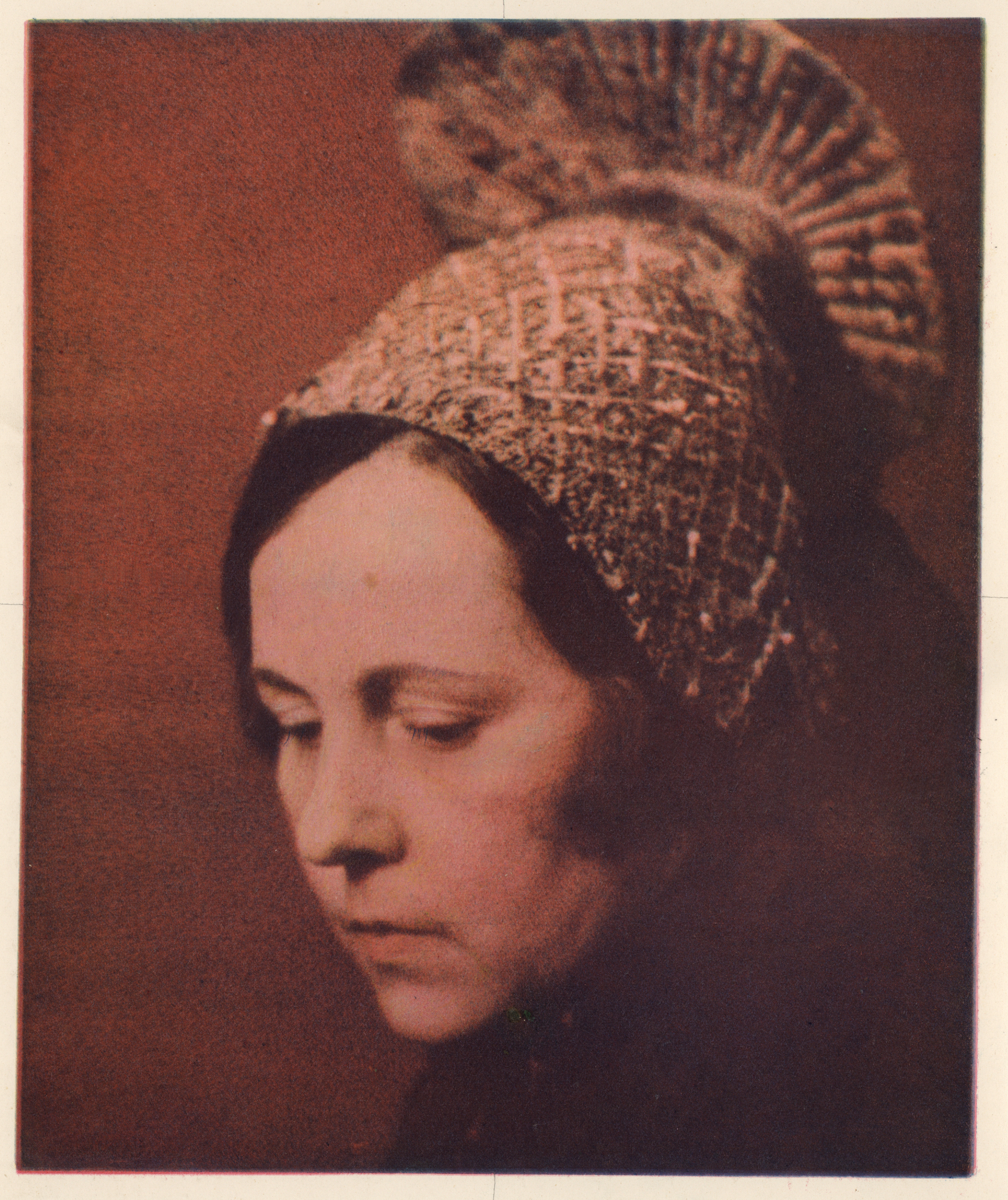

Farbe & Fotografie

Farbfotografien prägen unsere Wahrnehmung, unser Wissen und Selbstverständnis wie kaum ein anderes Medium heutzutage. Dabei war der Großteil der Bildwelten bis in die 1930er Jahre in Schwarz-Weiß gehalten. Seit den 1860er Jahren wurde intensiv an neuen Verfahren geforscht, um Farben fotografisch reproduzieren zu können. Die ersten Jahrzehnte waren von aufwendigen Unikatverfahren geprägt. Die Arbeit mit Farbverfahren war von Anfang an (und gewissermaßen bis heute) mit hohem technischem und finanziellem Aufwand verbunden, weshalb ihre Anwendung lange auf wenige Interessenten und Gebiete beschränkt war. Viele der hier gezeigten frühen Beispiele stammen daher aus dem Lehrbetrieb, etwa der 1888 gegründeten Höheren Graphischen Bundes-, Lehr- und Versuchsanstalt in Wien.

Der Katalog zeigt Beispiele aus der letzten zehn Jahren meiner Sammeltätigkeit, die nach Seltenheit, ästhetischem und historischem Wert ausgewählt wurden. Farbfotografie wurde anfangs von vielen als »billig« und »kitschig« eingestuft und wurde daher lange als Kunstform abgelehnt. Viele analoge Farbfototechniken waren nur sehr kurz verfügbar, die meisten sind inzwischen dem digitalen Wandel zum Opfer gefallen, während die langfristige Erhaltung, Verwaltung und Zugänglichkeit digitaler Daten zu einem immer größeren Problemfeld wird.

Da einige Verfahren lichtempfindlich sind, werden sie nicht im Original ausgestellt und sind nur auf Anfrage zu sehen.

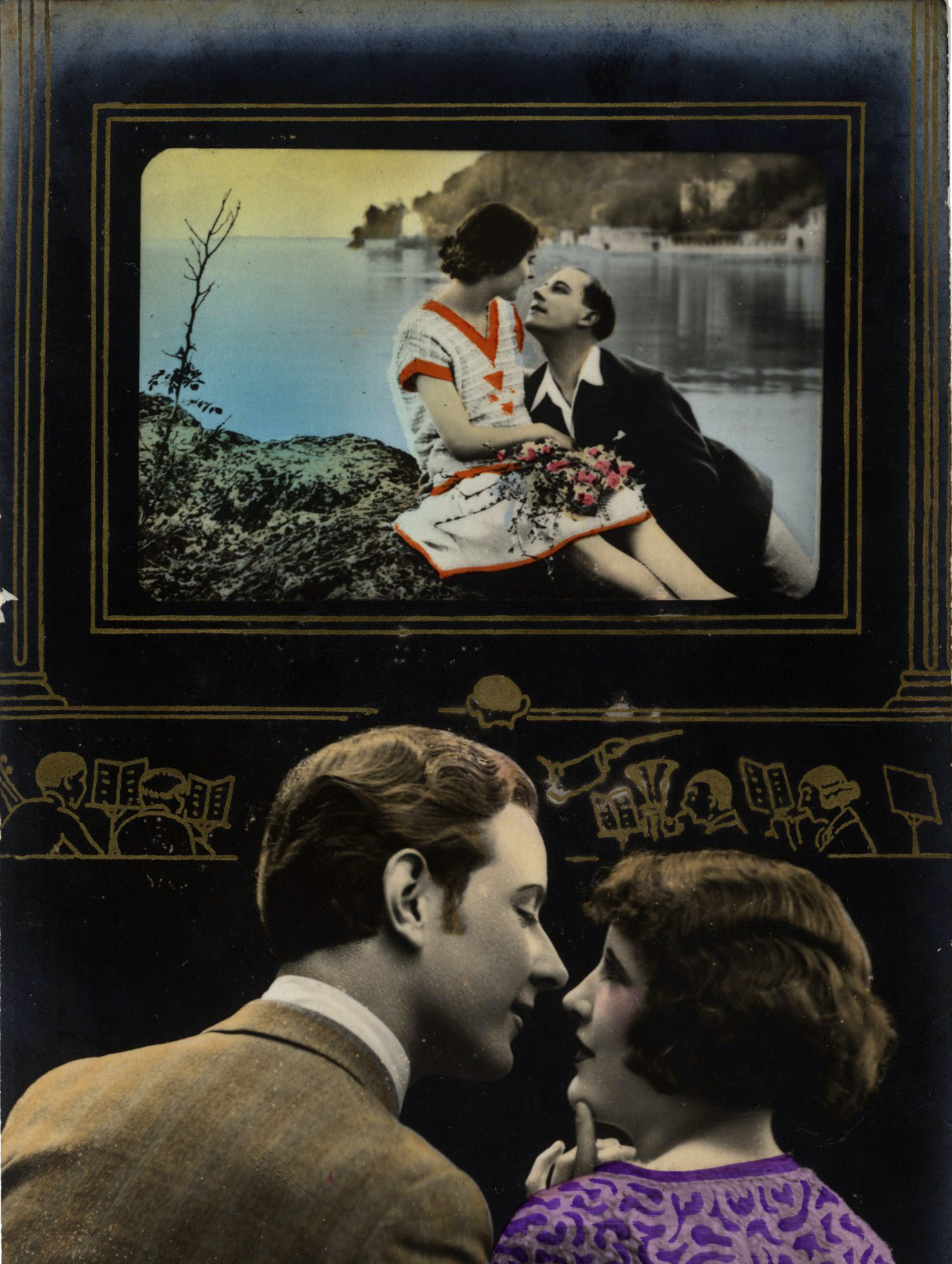

Anti-Depression Cards (ca.1928-38)

Around 1930, photo cards in striking blue or pink tones circulated, primarily in French-speaking countries. They usually depicted women, lovers, children, and families. They were sold in series of six and were used for various occasions such as New Year’s Day, birthdays, April Fool’s Day, St. Catherine’s Day, congratulations, etc. They were produced by French photo postcard publishers such as Leo, Armand Noyer, Photo-Ciné Paris, Bleuet and others. Both colors have a calming and positive effect, which probably led to particularly high demand during the Great Depression of 1929. No other color has a stronger effect on the human psyche than pink. It enhances all positive emotions and calms aggression, violence, or stress. Pink is associated with kindness and love and is said to promote creativity as well as feelings of peace, calm, and hope. Pink is often associated with being enthusiastic, dreamy, romantic, sensitive, feminine, childlike, naive, etc. The color is also used in the sense of „optimistic, joyful, positive.“ Phrases with this meaning include „experiencing rosy times“ or „things aren’t exactly rosy for him“ or „seeing the future in a rosy light.“ A negative intensification of this meaning, meaning „unrealistic, idealizing,“ are the expressions „seeing everything through rose-colored glasses“ or „for her, the world is rosy.“ In light and color therapy, pink symbolizes love and care, or the longing for them. While pink is perceived as calming and harmonizing, vibrant pink has a motivating, stimulating, and passionate effect. Blue has a calming effect, reduces stress, and can help with sleep disorders. The color blue also stands for trust, intuition, and spaciousness, which conveys a feeling of freedom. Blue is the color of the sky and the sea – it can have a „cool“ effect.

Rückblende

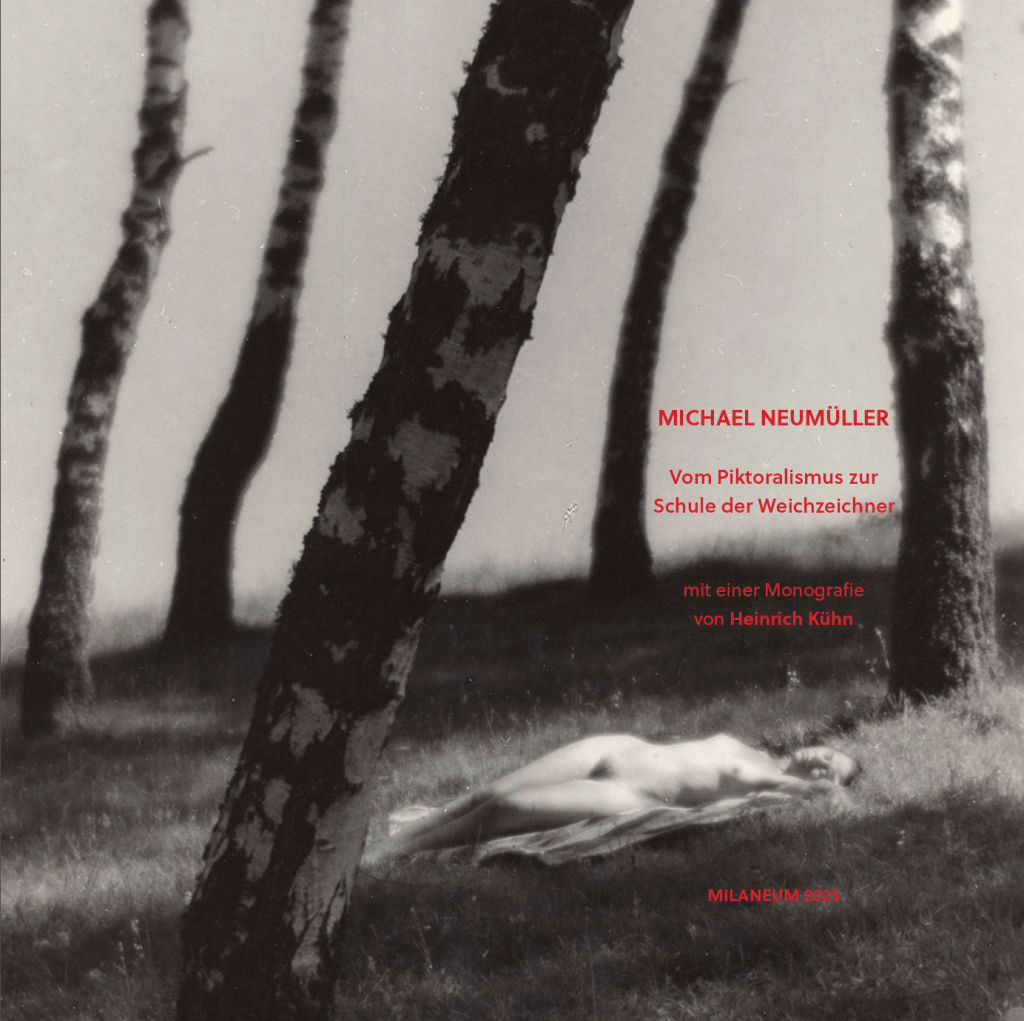

Michel Neumüller (1861-1980)

Linzer Schule der Weichzeichner, Promoter für Farbfotografie

bis 1.3.25, Milaneum – Westbahnstrasse 40

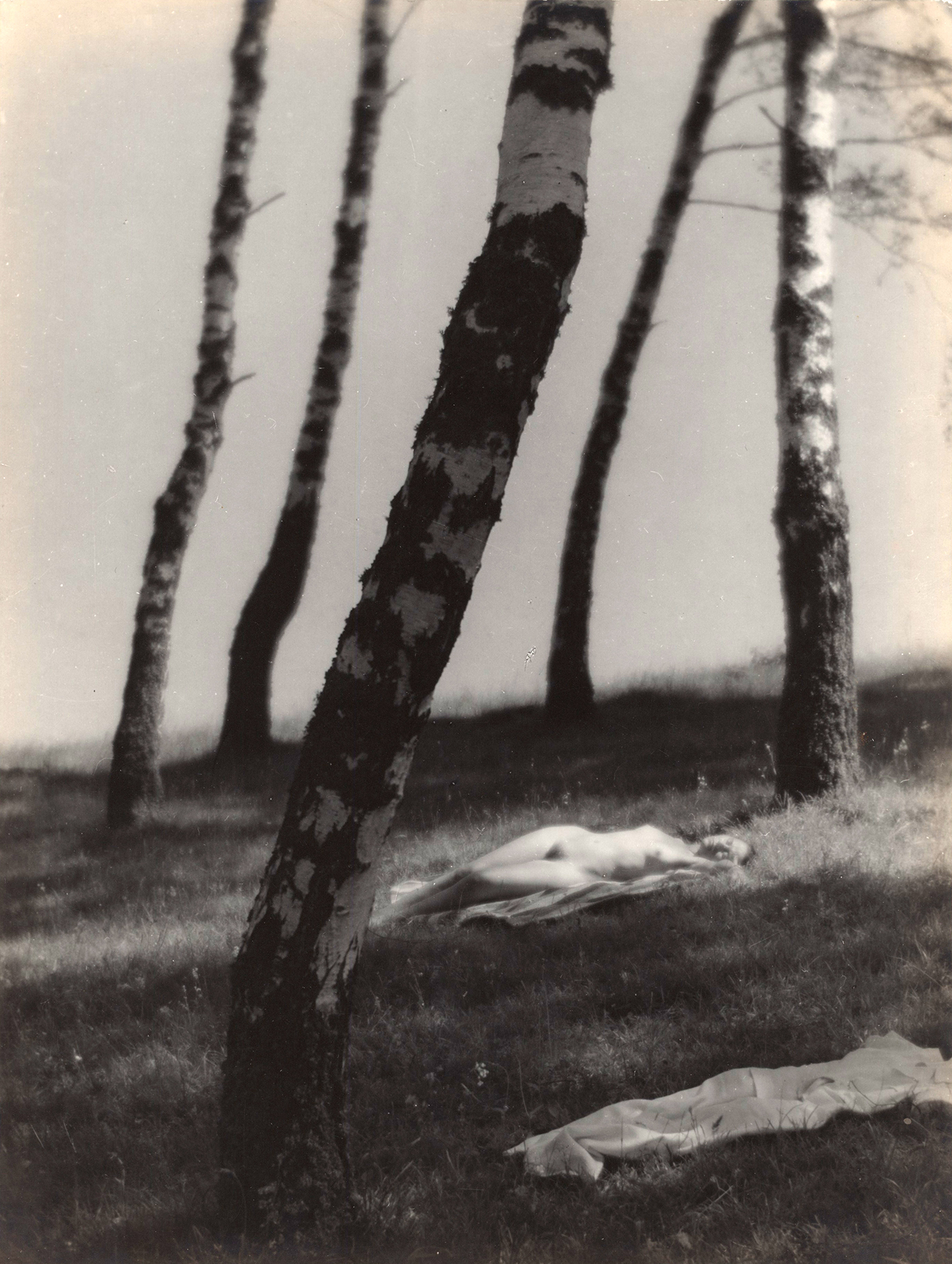

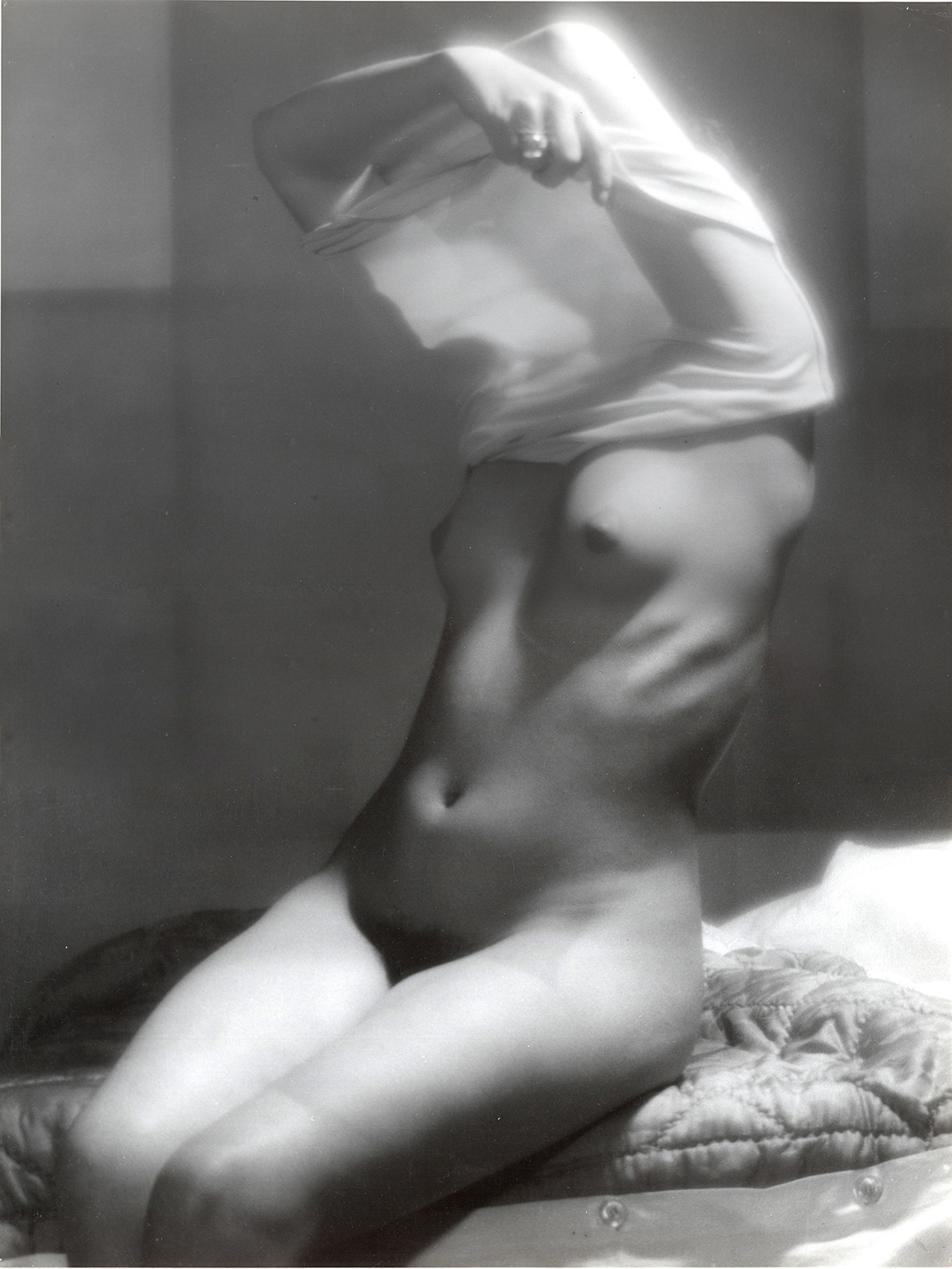

Neumüller gehört zu einem der produktivsten und bekanntesten österreichischen Amateurfotografen des 20. Jh. Er wird 1891 in Mauthausen geboren und beginnt während dem ersten Weltkrieg 1916/17 an der der Südtiroler Front in den Dolomiten zu fotografieren. 1927 begleitet er Kurt Hielscher auf einer Reise durch Oberösterreich und erwirbt eine Leica. Aus dieser Zeit stammen seine ersten Versuche mit Umdruckverfahren. Er wird ab 1919 als Lehrer in Linz tätig (bis 1950 Direktor) und erhält 1924 einen Gewerbeschein für Landschaftsfotografie. In den 20er Jahren beginnt er die Teilnahme an zahlreichen Amateurfotoausstellungen, die er bis 1965 fortsetzt. Insgesamt werden über 800 Fotos und 41 Dia-Positive von ihm gezeigt. Dabei sammelt er 104 Auszeichnungen, davon 33 Goldmedaillen in 15 verschiedenen Ländern. Seine Bilder werden in zahlreichen Fotozeitschriften, darunter die “Galerie”, das “Deutsche Lichtbild” oder “The American Annual of Photography” veröffentlicht. Von 1945–50 ist der Leiter der Landesbildstelle Oberösterreich. Er war seit 1953 Mitarbeiter der Österreichischen Photo-Zeitung und verfasst dort 222 Beiträge. Als Fotopublizist wird Neumüller durch seine Publikation “Praxis der Weichzeichnung” bekannt und begründet die Linzer Schule der Weichzeichner-Fotografie.

Er legt viel Wert auf technische Ausstattung, wie die Stegemann-Studienplattenkamera, eine Linhof 9 x 12, Exakta, Rollei, Leica, Linhof und das Imagon-Objektiv von Heinrich Kühn. Neumüller sieht sich in der Tradition von Heinrich Kühn, mit dem er ab den 30er Jahren in Kontakt steht. Kühn gibt ihm Anweisungen zum Gebrauch des Imagon und nutzt sein Bild 1930 als das Beispiel für die Anwendung seiner Erfindung. Im Nachlass Neumüllers befanden sich sich u.a. die Skizzen von Kühn die Siebblenden. Neumüller wird über Jahrzehnte zu einem der bekanntesten Anwender des Imagon. Ab 1951 beginnt er mit der Aufarbeitung vom Nachlass Heinrich Kühns, er reproduziert seine Arbeiten die er zum Vorbild für seine eigenen Fotos nimmt und verfasst eine Monografie.

1925 hält Neumüller seinen ersten Lichtbildervortrag in der Linzer Urania, damals noch mit 8,5 x 10 cm SW Großdias. Es folgen mehr als 1.000 Vorträge in volksbildnerischen Vereinigungen, die ihn bis in die kleinsten österreichischen Gemeinden bekannt machen. Viele Aufnahmen existieren sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe (Dia). In seinen letzten 25 Jahren bereiste er die Welt um Bilder für seine Farbdiavorträge zu erzeugen. In seinem Archiv befanden sich 40 abendfüllende Farbbildvorträge, darunter: Von der heimischen Landschaft im Reigen des Jahres, zum Dachstein, die Großglocknerstrasse und ihre Berge, ins Schweizerland, rund um den Montblanc, die Dolomiten, von Venedig zum Vesuv, Frühling in Sizilien, Griechenland, Holland, Marokko, Nordlandfahrt, Russland heute, 3000 km Wolgafahrt, Kiew, Leningrad, Moskau, durch Sibirien nach Japan, Ägypten, Fahrt ins heilige Land, In den Orient, Erlebnisse in Ostafrika, Indien, Tahiti, Türkei…

1927 entstehen die ersten ersten Farbaufnahmen auf Agfa-Farbenrasterplatten in Spanien. Ab diesen Zeitpunkt widmet er sich den Farbverfahren und wird zu einem wichtigen Promotor für Farbfotografie im deutschsprachigen Raum. 1941 bringt er sein erstes Lehrbuch der Farbfotografie “Das Jahr in Farben” heraus. Sein Anleitungsheft “Eine Einführung in die Farbenfotografie” 1954 ist sehr erfolgreich und wird in mehreren Sprachen aufgelegt.

Kennzeichnend für seine Arbeiten sind technische Perfektion, Romantisierung, malerische Auffassung, Stimmungsverstärkung durch Weichzeichnerobjektive, durchdachte Komposition und Inszenierung. Der Schwerpunkt seiner Aufnahmen liegt auf Akt, Stillleben und Landschaftsfotografie. Der Rückzug in die Ästhetik und das Handwerk sind typisch für eine Kriegsgeneration, die das Medium als Refugium nutzt, um sich der bitteren Realität zu entziehen.

KATALOG online – Michael Neumüller: Vom Piktoralismus zur Schule der Weichzeichner, mit einer unveröffentlichten Monografie von Heinrich Kühn, 300 S. Auf Anfrage schicken wir Ihnen den Katalog in einer höheren Auflösung zu.

Wasserspaß 1870 – 1970

18.3.24 – 1.8.24, Milaneum – Westbahnstrasse 40, Mo – Sa. 13 – 18:00

Die aktuelle Fotoausstellung widmet sich den Vergnügungen über, im und unter Wasser. Gezeigt werden Aufnahmen vom Strand, Wasserspiele, -sport und – akrobatik, Taucher sowie Lebewesen unter Wasser. Zu den Highlights gehören Vintage Abzüge von Hans & Lotte Hass aus dem Jahr 1951.

The current photo exhibition is dedicated to fun above, in and under water. Photographs of the beach, water games, sports and acrobatics, divers and creatures under water. The highlights include vintage prints by Hans & Lotte Hass from 1951.

KATALOG DOWNLOAD

Les Tourelles 9.8.1931

Billard, Championnat de France,

ca. 1930, 17 x 12 cm

Silbergelatineabzug, 22 x 30 cm

24 x 30 cm, Ausstellungsabzug

Essen & Trinken in der Fotografie & Grafik

15.12.23 – 23.3.24, Milaneum – Westbahnstrasse 40

KATALOG DOWNLOAD

VORSCHAU

Nächster VIENNA VINTAGE PHOTO FAIR: 7.4.2024 !

Melden sie sich für den NEWSLETTER an! https://photofairwien.com

Die Vienna Vintage Photo Fair versteht sich als Messe für Kreative auf der Suche nach Inspiration, für Kuratoren, Historiker, Regionalforscher, Nostalgiker, Inneneinrichter sowie generell ein kunst- und kulturaffines Publikum. Die Veranstaltung ist nicht nur eine Plattform für Gleichgesinnte, sondern möchte darüber hinaus das Interesse und Neugierde an der historischen Fotografie wecken. Unterhalten Sie sich mit Sammlern und Experten und erfahren sie mehr über deren Zugang und Leidenschaft. Die Fotorestauratorin Janka Krizanova wird die Daguerreotypie, die früheste Fototechnik, vermitteln und der Fotograf Markus Hofstätter Porträtsitzungen mit dem historischen „Kollodium-Nassplatten Fotoverfahren“ anbieten. Jedes dieser Fotos ist ein Unikat. Das Wiener Photoinstitut Bonartes wird wissenschaftliche Publikationen zu historischen Fotothemen präsentieren und die Schule für künstlerische Fotografie Friedl Kubelka aktuelle Arbeiten ihrer Studenten. Nutzen sie die Gelegenheit für eine Zeitreise aus der Perspektive der ersten Fotografen und Fotografinnen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts und erwerben Sie ein Stück Zeitgeschichte.

In dieser Bild-Wunderkammer treffen Erinnerungs- und Fundstücke aus drei Jahrhunderten aufeinander. Nostalgie, Jagdinstinkt und Wissensdurst verleiten zum ausgiebigen Stöbern. Für die Smartphone-Generation stellt das Eintauchen in den physischen Bildkosmos keine Selbstverständlichkeit mehr dar: Das analoge Foto ist inzwischen zur Rarität geworden. Die Vienna Vintage Photo Fair stellt dazu ein Kontrastprogramm dar, welches dem Zufall mehr Raum gibt und ein vielseitiges Denkangebot bietet. Die Aura des Originals verleitet zur Auseinandersetzung mit seinen Ursprüngen, seiner Geschichte und imaginären Reisen in die Vergangenheit.

Neben hochwertigen künstlerischen Fotografien werden spannende Alltagsfotografien präsentiert. Dazu zählen u.a. Amateur-, Presse-, Industrie- und Produktfotografien, wobei es sich oftmals um Unikate handelt. Deren Preise variieren nach Alter, Motiv, Anzahl der Abzüge und der Nachfrage bei Sammlern. Die Auswahl erfolgt meist nach Seltenheit, Einfallsreichtum des Fotografen bzw. der Fotografin, dem Thema, und nach emotionalem Empfinden. Der ästhetische und dokumentarische Wert und die Qualität der Abzüge sind weitere Aspekte. Aus dem Querschnitt des kollektiven Gedächtnisses werden von den anwesenden Händlern mit viel Muße und einem gut geschulten Auge einmalige Stücke herausgefiltert. Alle angebotenen Fotografien sind sog. „Vintage Prints“. Dies sind Abzüge aus der entsprechenden Epoche, die unmittelbar nach Entstehung des Negativs, meist vom Fotografen selbst oder unter ihrer persönlichen Aufsicht, hergestellt wurden.

Fotos aus dem 19. Jahrhundert können schon allein aufgrund ihrer Technik von großer Seltenheit und besonderer Ausstrahlung sein. Das und viel mehr macht die Vienna Vintage Photo Fair zu einer einzigartigen Messe für historische Fotografie.

ART & ANTIQUE

9. – 13.11.23, Hofburg Foyer, Stand 43

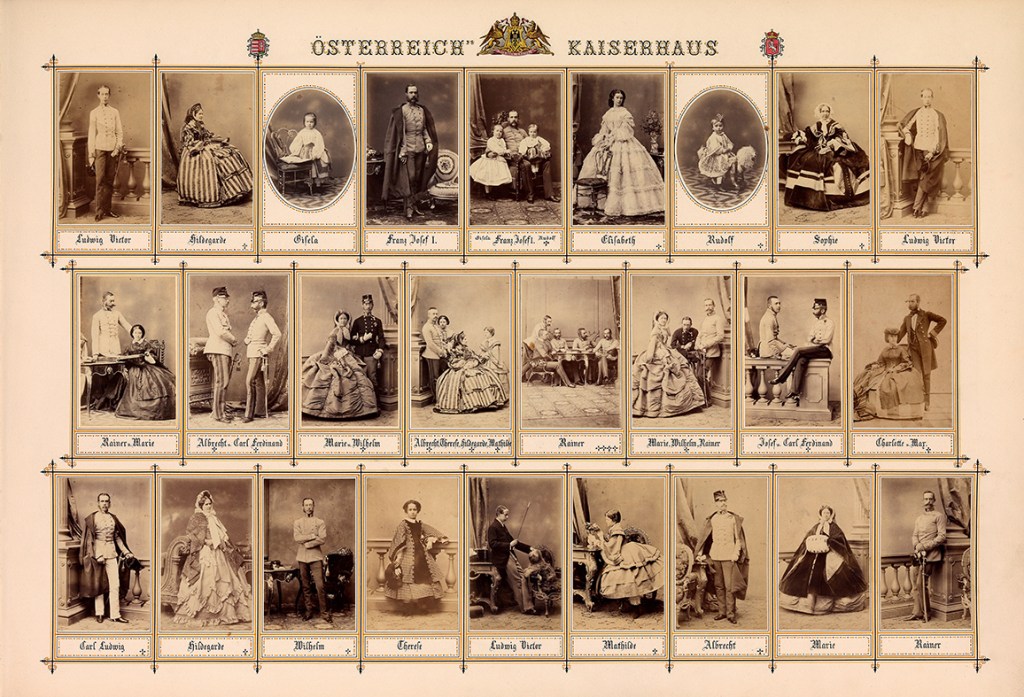

Ludwig Angerer – Die ersten Fotografien der Habsburger

Ludwig Angerer (1827–1879) war 1860 der erste Fotograf, der den Titel „k. k. Hof-Photograph“ führte. Die ersten und bekanntesten fotografischen Aufnahmen des österreichischen Kaiserhauses stammen von ihm. Durch das sogenannte Carte-de-Visite-Foto (9 × 6 cm), dem ersten leistbaren fotografischen Sammelbild, erreicht die Fotografie eine große Verbreitung und leistet damit ihren Beitrag an der Ruhmesbildung der Dargestellten. Es leitet die Demokratisierung des Mediums und des menschlichen Bildnisses ein. Die ersten Porträts im Kleinformat sind ein identitätsstiftendes Element in der bürgerlichen Bewusstseinsbildung. In keinem Haushalt durften die CdV-Alben fehlen. Die Blütezeit des CdV von etwa 1860 bis 1875 fällt mit dem Bau der Wiener Ringstraße zusammen.

Es entwickelt sich so etwas wie eine „Kartomanie“. In kürzester Zeit entstehen in allen Zentren des Vielvölkerstaates neue Fotostudios. Ludwig Angerer leitete damals das größte und vornehmste Wiener Fotoatelier, gelegen in der Theresianumgasse, das der Adel und die Prominenz aus allen gesellschaftlichen Bereichen frequentierte. Mit seinem Stil und seiner Ausstattung des Ateliers übte er großen Einfluss auf die Entwicklung der Wiener Porträtfotografie des 19. Jahrhunderts aus – und damit auf die ersten fotografischen Zeugnisse von der Wiener Gesellschaft. Die hier gezeigte Seite besteht aus 26 CdV-Fotos des Kaiserhauses aus den 1860er Jahren. Es handelt sich um die persönliche Auswahl Ludwig Angerers.

Die Installation wird mit historischen Fotos, einer historischen Kamera und 3-D-Druck-Modellen von typischen Requisiten eines Fotostudios des 19. Jahrhunderts begleitet. Diese Modelle wurden im Rahmen der Photoinstitut-Bonartes-Ausstellung „Vollständig naturgetreu“ – Bernhard Wachtls Dekorationen für Fotoateliers angefertigt. In der Monarchie lieferte die Wiener Firma Bernhard Wachtl Dekorationsstücke für Fotostudios. Man bestellte sie – wie auch „Felsen, Steine und Baumstämme aus Pappmaché“, holzgeschnitzte Tiere, Blumenarrangements aus Papier oder „in Oel gemalte“ Hintergründe – aus einem Versandkatalog mit rund 1500 Seiten.

Vortrag von Mila Palm: Atelierrequisiten: Statussymbol und Erinnerungskultur

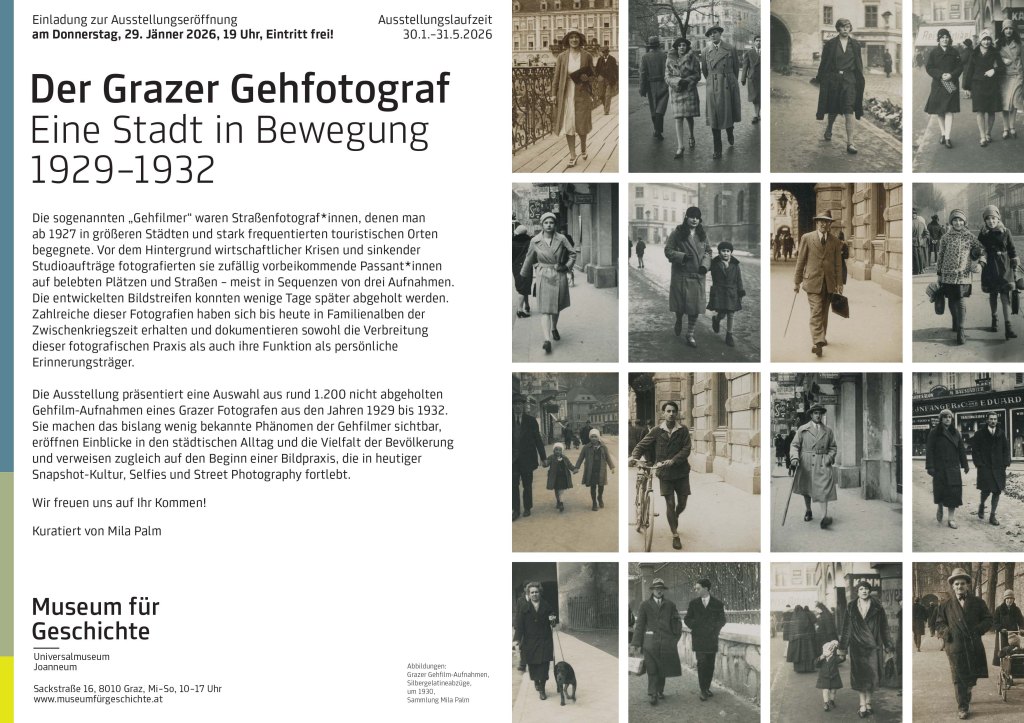

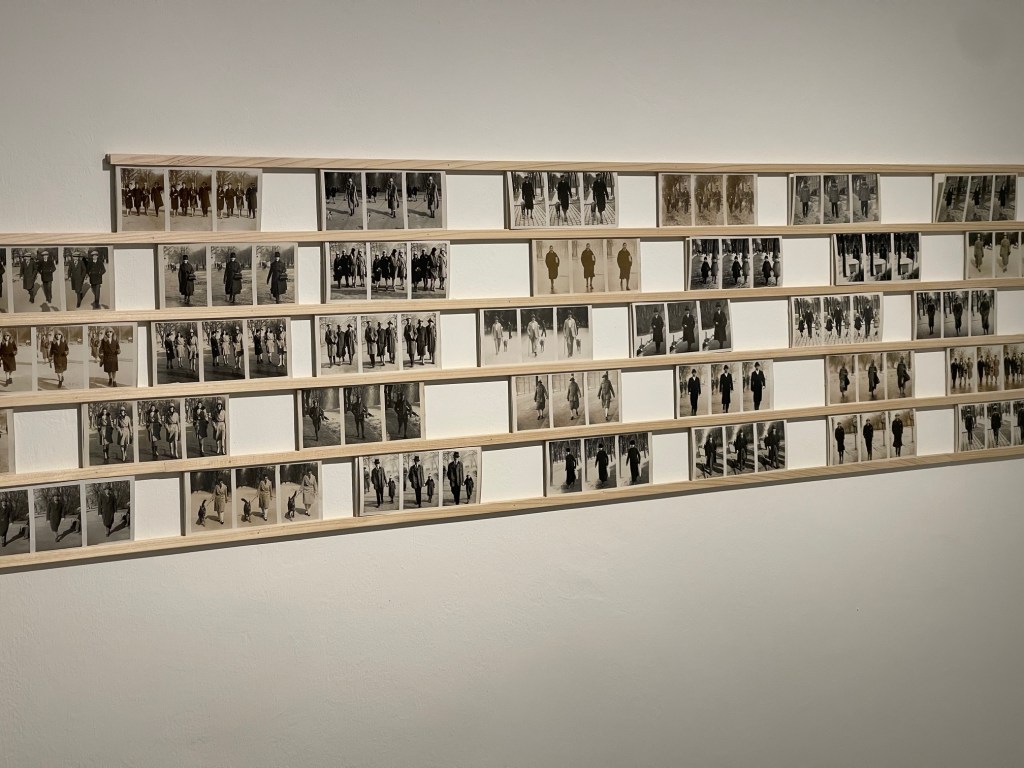

Grazer Gehfotograf

15.9. – 1.11.23, Milaneum – Westbahnstrasse 40

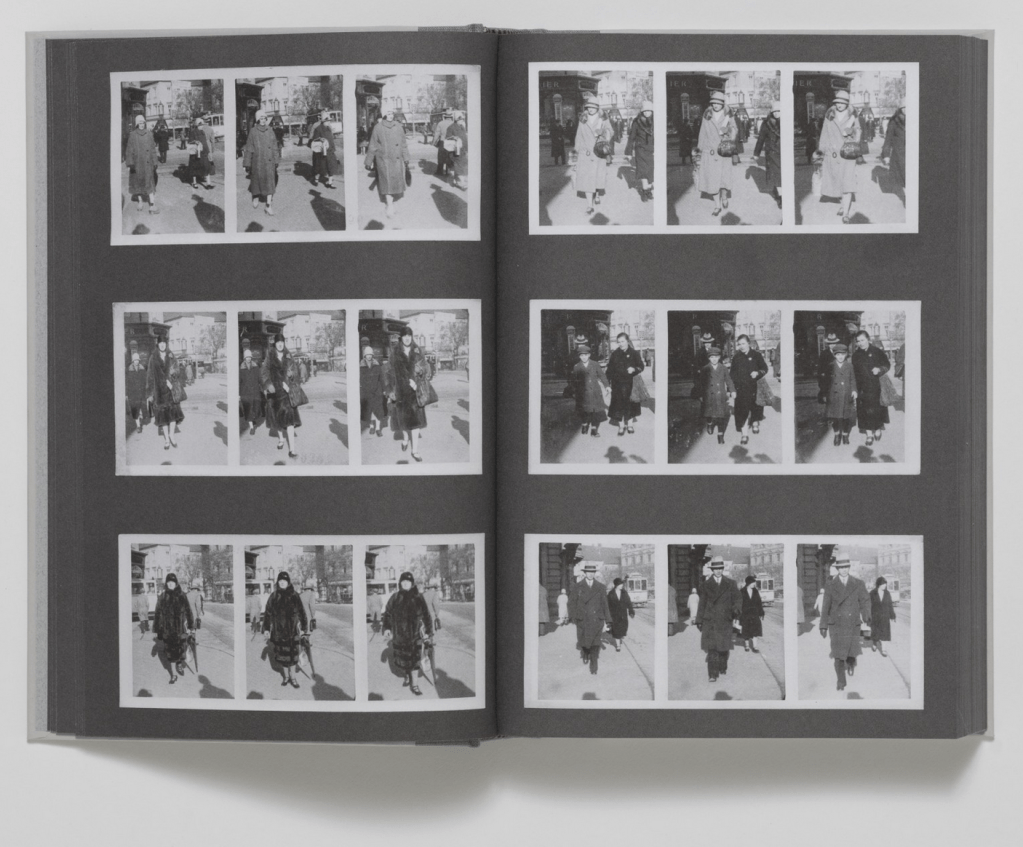

Die sogenannten „Gehfilmer“ waren Straßenfotografen, denen man vor allem in Großstädten wie Berlin oder touristischen Orten wie Nizza von ca.1927-1935 begegnete. Die Fotografen nutzten öffentliche Orte mit hoher Personenfrequenz. Charakteristisch für diese Fotos waren drei serielle Aufnahmen von Passanten, die zufällig daherkamen. Meistens handelte es sich um einen Kleinbildstreifen, der auf das Format einer Postkarte belichtet wurde. Als Postkarte konnte das Foto wie ein Souvenir verschickt, ins Album eingegliedert oder in Einzelbilder zerschnitten und in die Brieftasche integriert werden. Die Abzüge hatten einen eingeblendeten Filmstreifen, der mit seiner Stummfilm-Kadrierung und Perforation einem 35-mm-Kinofilm glich. Diese Idee war neu und der Film erfreute sich großer Beliebtheit, so dass die Fotografen diese Illusion, gefilmt zu werden, gezielt nutzten und als Verkaufsargument einsetzten. Der Fotograf überreichte mit den Worten: „Sie sind gefilmt worden!” einen Zettel mit der Bildnummer. Auf dem Zettel des Grazer Gehfilmers Fritz Taufer stand, dass man in zwei Tagen die drei vergrößerten Filmbilder bei „J. Koch Söhne“ in Graz, Hauptplatz 10, um 1,50 Schilling abholen konnte. Weiters konnte man sich die Bilder auch zuschicken lassen. Dieser Betrag entsprach damals ungefähr einem Mittagessen. In Deutschland kosteten solche Bilder eine Reichsmark. Weil die Fotografie noch nicht so weit verbreitet war wie heute, war das ein interessantes Angebot.

Warum entwickelte sich Ende der 1920er-Jahre diese Form der Fotografie?

Die Aktivitäten des Grazer Straßenfotografen lassen sich um ca.1929-1932 datieren, also in eine Zeit, die mit der Weltwirtschaftskrise zusammenfällt (New Yorker Börsencrash im Oktober 1929). In Österreich, ein Land, das sich gerade in einer Umstrukturierung und Identitätskrise befand, stieg die Arbeitslosigkeit und das Elend, was schlussendlich 1934 zum Bürgerkrieg führte. Aus Mangel an Studio-Aufträgen könnten Berufsfotografen neue Einnahmequellen gesucht haben. Außerdem gab es in den 1920er-Jahren Kameras, welche Reihenbilder ermöglichten, zum Beispiel die Kamera Debrié Sept, die von der französischen Firma André Debrie 1922-1927 produziert worden ist. In Deutschland war eine von Gerhard Steinborn 1928 patentierte Kamera populär (AKICE – Steinborn’s Geh-Film-Aufnahmen). Vergleichbare Kameras wurden auch von Gehfilmern wie Fritz Taufer oder Jos Hasler verwendet. Dieser Fotograf verwendete jedoch eine Mittelformatkamera. Im Gegensatz zu seinen Kollegen waren die Aufnahmen im Querformat, ohne Perforationssteifen und in einer untypischen Größe von 8 x 18 cm belichtet. Dafür kam z.B. die Kamera A R K A Modell 1924 von Oskar Messter in Frage, eine vollständig automatisch arbeitende Rollfilmkamera zur Landes-Aufnahme aus Luftfahrzeugen. Reihenbilder- oder Maschinengewehr Kameras wurden während des ersten Weltkriegs zur Luftaufklärung entwickelt.

Was macht diesen Foto-Bestand so besonders?

Die hier gezeigten Aufnahmen unterscheiden sich in Format und Bildausrichtung klar von anderen Gehfilmern. Der Anspruch des Fotografen dürfte über die kommerzielle Verwertung seiner Fotos hinausgegangen sein, denn er fotografierte nicht nur gehobene, potentielle Kunden, sondern auch Kinder oder Arbeiter. Fotos von Gehfilmern sind als Alltagsfotografie (besonders in unbeschnittener Form) und weil sie nur wenige Jahre produziert wurden, selten erhalten. Bei dieser Sammlung handelt es sich vermutlich um jene 1.200 Aufnahmen, die nicht abgeholt wurden, wobei man von einer Gesamtproduktion von über 10.000 Fotos ausgehen kann. Diese Anzahl reicht aber aus, um einen Querschnitt durch die Grazer Bevölkerung zu bekommen.

Die Mode macht deutlich, dass die Straße ein Ort der Selbstdarstellung und ein Spiegel für die öffentliche Zurschaustellung war. Besonders markant erscheint mir die Hutmode dieser Zeit zu sein. Viele Menschen auf den Fotos sind warm bekleidet, was darauf schließen lässt, dass der Fotograf vorrangig im Herbst und Winter (oft an Regentagen) aktiv war. Es ist anzunehmen, dass er die erhöhten Besucherzahlen aufgrund der Grazer Herbstmesse nutzte. Diese Messe war ab 1906 als Muster- und Warenschau österreichischer Erzeuger konzipiert worden und avancierte durch einen zusätzlichen Vergnügungspark zu einem Volksfest, das bis zu 60.000 Menschen anlockte. Die Fotos konnten somit auch als Souvenir des Messebesuchs dienen. Der Fotograf platzierte sich an den Flaniermeilen und an zentralen Plätzen von Graz mit hoher Frequenz. Dazu zählen: Jakominiplatz, Hauptplatz, Südtirolerplatz, Opernring, Kaiser-Josef-Platz, Eisernes-Tor, Joanneumring, Schlossberg, Geidorfplatz, Stadtpark, Burggasse, Sackstraße, Keplerbrücke, Hauptbrücke, Lend-Kai, Gries-Kai.

Diese Aufnahmen stellen ein Gegenmodell zur konventionellen Studiofotografie dar, in der jedes Detail durchdacht und inszeniert war. Sie wirken wie Schnappschüsse, die einen authentischen Einblick auf das Straßenleben vergangener Zeit von Graz gewähren. Es kam zu einer Verschiebung von einer privaten Fremddarstellung hin zu einer öffentlichen Selbstdarstellung. Die gestalterischen Möglichkeiten des Dargestellten wurden zugunsten von jener des Fotografen aufgewertet. Bei diesen Aufnahmen schien der Zufall und die Spontanität eine größere Rolle zu spielen als die persönliche Handschrift des Fotografen. Auf ein paar Parameter legte der Fotograf jedoch Wert: Zentriertheit, Bewegung, Schärfe, Abstand, ganze Person. Es ist ein Hinweis darauf, dass es sich um ein Produkt handelte, mit dem sich der Abgebildete identifizieren sollte. In den 1920er-Jahren formten illustrierte Printmedien und der Film die Starkultur und die medialen Darstellungsformen. Gerade die Städter waren daher mit einem aktiven Bildentwurf vertraut. Die Selbstinszenierung ließ sich, zumindest im Porträt, in den damaligen Fotoautomaten (ebenfalls Bildsequenzen) erproben.

Die serielle, zeitversetzte Sequenz war der Moment des Filmischen und lud zur Selbstdarstellung ein. Das Charakteristische der Gehweise wurde vor allem ab zwei Personen sichtbar. Durch die Änderung der Gehgeschwindigkeit wurde die Reaktion auf den Fotografen deutlich. Der Fotograf mit seinem Stativ musste bereits in einer längeren Distanz zu sehen gewesen sein. Im Laufe der Jahre kannten die meisten Passanten den Fotografen. Menschen, die ihn erkannten, reagierten anderes auf die Kamera. Viele Passanten scheinen in genau dem Moment fotografiert worden zu sein, als sie den Fotografen sahen, mit ihm Blickkontakt aufnahmen und auf ihn reagierten. Nicht alle waren davon positiv überrascht und lächelten in die Kamera. Viele wirkten eher unbeholfen, überrascht, misstrauisch und irritiert. Nur ein Teil der Abgebildeten ergriff die Möglichkeit, das Bild mitzugestalten und zu posieren. Heute würde das ungefragt fotografiert werden im öffentlichen Raum als Eingriff in die persönliche Privatsphäre gewertet werden. Der urbane Raum ist jedoch von Überwachungskameras durchdrungen und die Rolle des Individuums wird vom „idealen“ öffentlichen Image ausgespielt.

Mila Palm 2023

Das Buch dazu ist im Rorhof Verlag erschienen: https://www.rorhof.com/books/

Es ist auch in der Galerie erhältlich.

Diese Ausstellung wurde dieses Jahr bereits im FotoForum Bozen gezeigt:

ART VIENNA 2023

15.9. – 17.9.23, Orangerie Schönbrunn

Der erste Messeauftritt!

PARALLEL VIENNA

Bildatlas der Unterdrückung 1890-1930

5.9. – 10.9.23, Otto-Wagner-Areal Baumgartner Höhe 1, 1140 Wien, Pavillon 16/006

Die Sammlung umfasst über 1500 Motive aus dem “Goldenen Zeitalter” der Postkarte um 1900. Unter dem Deckmantel des Humors werden Frauen degradiert und mit Gewalt zum Schweigen gebracht. Männliche Machtphantasien und die Angst der patriarchalen Welt vor der Emanzipation und den Suffragetten werden offen gelegt. Zahlreiche Kommentare und Sprichwörter belegen die grassierende Frauenfeindlichkeit, wobei die Zunge, als Symbol der Sprache, besonderen Aggressionen ausgesetzt. Der Humor und die Übertreibung untergräbt die Härte der Hassbotschaften und trägt seinen Beitrag zur Verbreitung symbolischer Gewalt und Diskriminierung. Die Vielzahl und die Wiederholung der Motive beweisen die Popularität des Themas über Jahrzehnte und belegen die Wirksamkeit in der Popularisierung von Stereotypen und Vorurteilen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren Postkarten mit 4-8 Zustellungen am Tag ein schnelles, günstiges und leicht zugängliches Kommunikationsmittel. Postkarten bieten ein lebendiges Bild der politischen Werte und Geschmäcker und sind eine einmalige Quelle für Historiker. Gleichzeitig ist das Archiv auch für künstlerische Forschung von unschätzbarem Wert, weil viele Bildideen nicht über den klassischen Kunstkanon erhalten sind. Das Projekt identifiziert frauenfeindliche Propaganda in der Monarchie und hinterfragt ausbleibende Rezeption und Kontextualisierung.

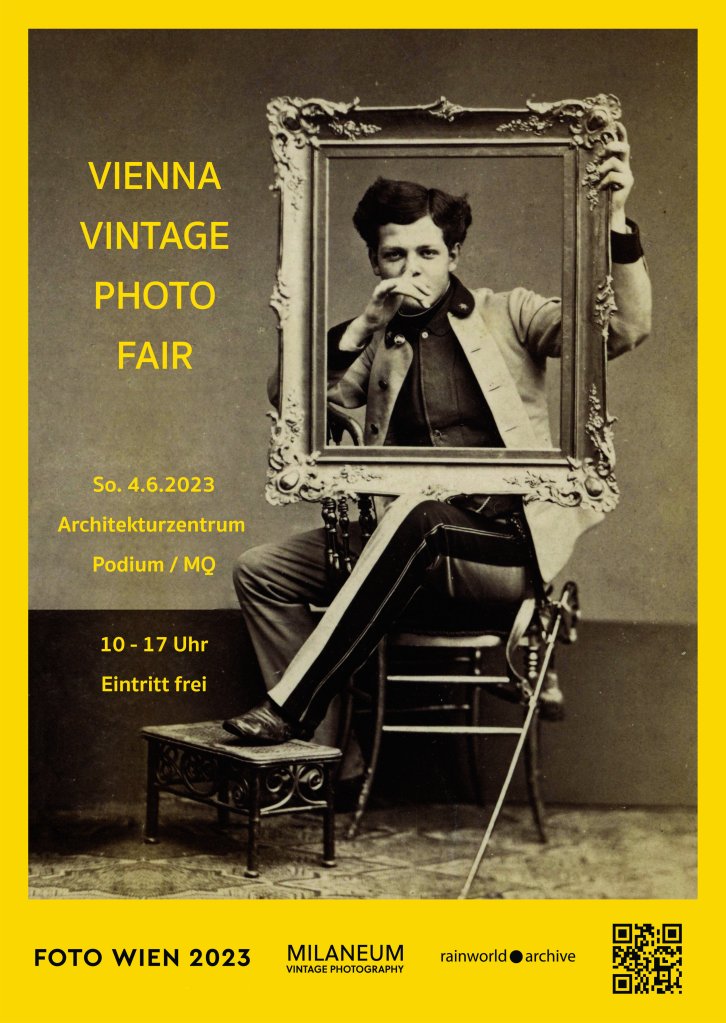

VIENNA VINTAGE PHOTO FAIR

4.6.2023, 10 – 17:00, MuseumsQuartier Wien , Architekturzentrum Podium

Zum ersten Mal findet dieses Jahr die Vienna Vintage Photo Fair statt, ein Treffpunkt für Händler und Sammler von originalen Vintage-Fotografien und fotohistorischen Raritäten. Entdecken Sie einzigartige Kostbarkeiten von den Anfängen des Mediums bis heute. Teilen Sie die Begeisterung für die vielfältigen Sparten der analogen Fotografie von Kunst- bis Alltagsfotografie aus drei Jahrhunderten.

The first edition of Vienna Vintage Photo Fair is an event to meet dealers and collectors of original vintage photographs and photo-historical rarities. Discover unique gems from analog photography of three centuries – and share the passion for art and vernacular images.

Zur Homepage: https://photofairwien.com

Tragen sie sich für den Newsletter ein um ein Update zum nachten Fair zu bekommen!

Nächster Vienna Vintage Photo Fair am 8.4.2024!

Vergangene Ausstellungen

Fotografierte Fotografen

30.3. – 1.9.23

Die Ausstellung widmet sich Bildjägern in Aktion. Kameras, Requisiten und Setting geben einmalige Hinweise auf die fotografische Praxis. Vermittelt wird ein historischer Streifzug durch die ersten 150 Jahre der Fotografie anhand eines Sujets, das in der heutigen Selfie-Kultur allgegenwärtig ist.

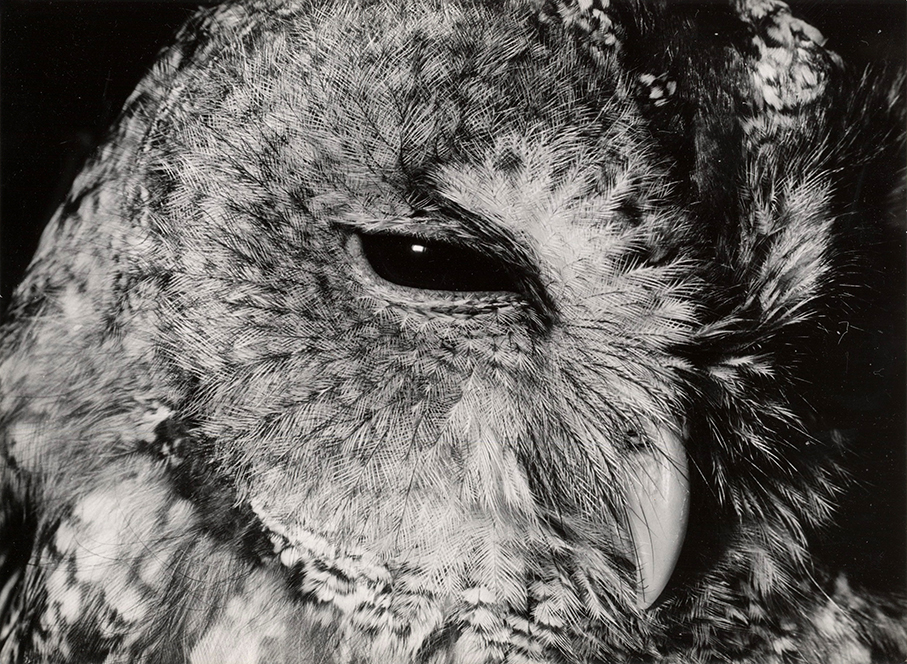

Tierfotografie

3.10.22 – 7.1.23

Portraits von Haustieren waren schon in der Frühzeit der Fotografie beliebte Sujets, stellten die Fotografen jedoch vor gewisse Herausforderungen. Das Verhalten der Tiere ließ sich nur schwer steuern. Außerdem waren meist spezielle Linsen notwendig, um Tiere in der Natur zu fotografieren. Dennoch oder gerade deshalb war bei Amateuren die Tierfotografie besonders beliebt, konnten sie auf diese Weise doch ihr technisches Können und ihre Leidenschaft zeigen. Speziell bei den Wettbewerben und Gruppenausstellungen war es außerdem von Vorteil, Motive zu wählen, die bei einem breiten Publikum gut ankommen. Der Tiergarten in Schönbrunn war ein beliebtes Ausflugsziel der Fotografen, da er in Wien die einzige Möglichkeit darstellte, seltene und wilde Tiere aus der Nähe zu sehen. Die Popularität von Tiermotiven läßt sich nicht zuletzt in der Verbreitung in Form von Postkarten oder Pressefotografie nachvollziehen.

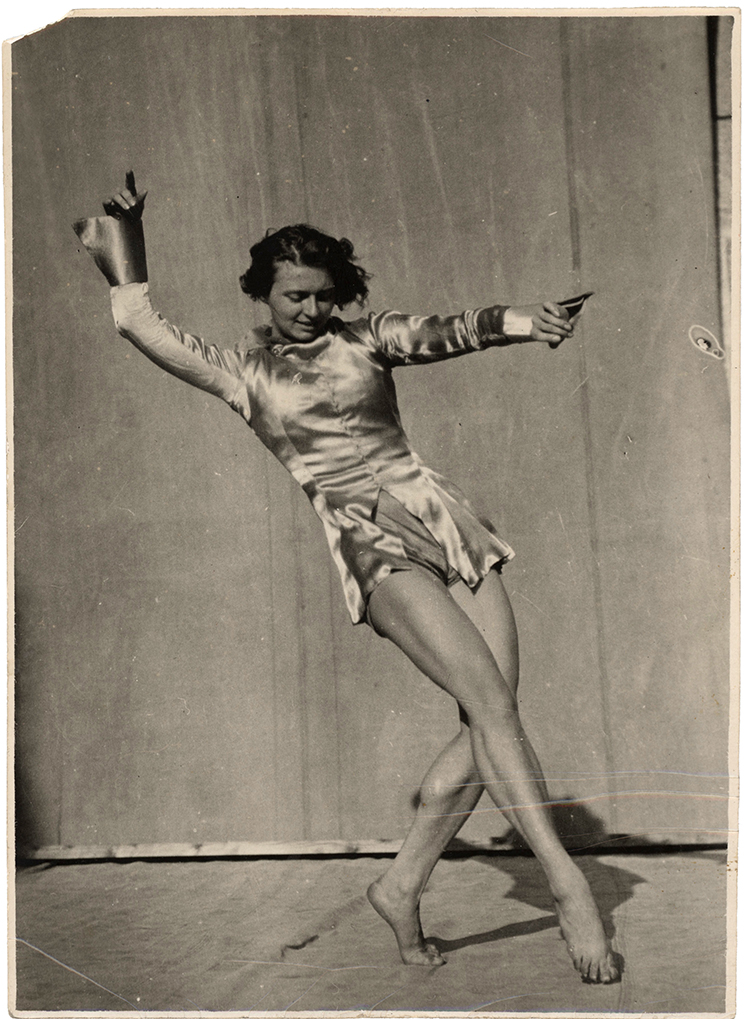

Tanz & Photographie 1900 – 1950

1.6.-27.8.2022

In der traditionellen Studiofotografie nehmen die Tänzer/-innen eine statische, geradezu skulpturale Pose ein. Alle Beteiligten haben ausreichend Zeit für die perfekte Inszenierung vor einem neutralen Hintergrund. Diese Fotos werden von Agenten der Tänzer für Werbezwecke verwendet, wie die Stempel auf den Rückseiten belegen. Aufwendige Kostüme und spannende Beleuchtung lenken die Aufmerksamkeit auf den Körper.

In den 1920er Jahren beginnen die ersten Fotografen mit experimentellen Formen der Beleuchtung und Komposition, um Tänzer in Bewegung abzulichten. Die Fotografen versuchen die Persönlichkeit und den individuellen Stil der Tänzerin einzufangen. Die Kunst des Tanzens wird auf poetische und fesselnde Art und Weise dargestellt. Das Gefühl und die Intention der Bewegung werden vermittelt. Durch die Harmonie und den Schwung der Bewegungsabläufe im Tanz entstehen einmalige Bilder.

Viele Aufnahmen des Modernen Tanzes entstehen in der freien Natur. Wien war ein Zentrum dieser avantgardistischen Kunstform. Zu den wegweisenden Tänzerinnen und Choreografinnen gehören Grete Wiesenthal oder Gertrud Bodenwieser. Es lässt sich ein gesellschaftskritischen Geist einer Tanzszene nachvollziehen, der nach dem zweiten Weltkrieg im Exil weiterlebt.

#Wiener Tanzmoderne #Moderne Dance #Grete Wiesenthal #Tanzschule #Tanzkunst

#Ausdruckstanz #Expressiver Tanz #Ballett

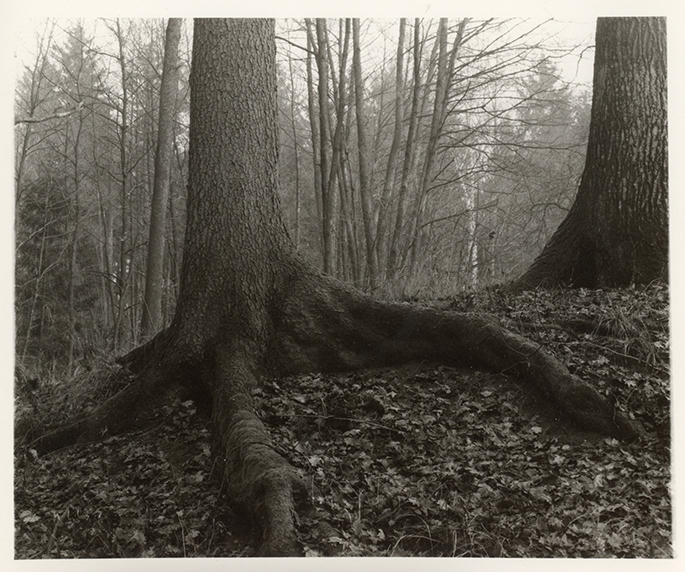

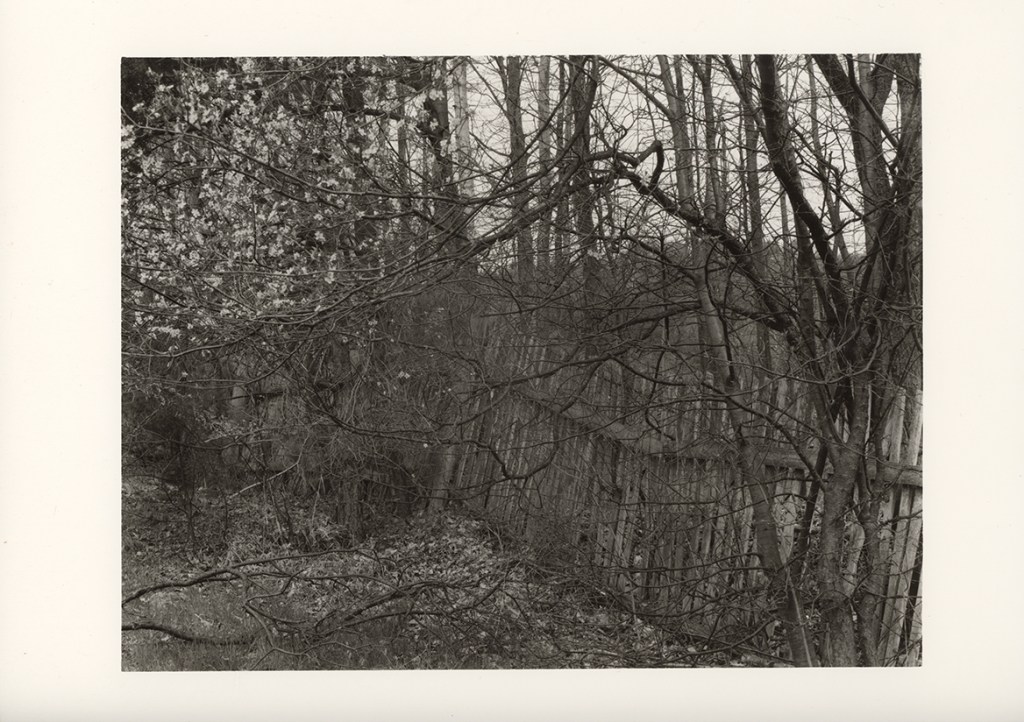

Ursula Wüst (*1948): Naturstudien & Landschaftsbilder

3.3. – 2.4.2022

In den 1970er Jahren wird Ursula Wüst in der Werkstatt für Photographie in Berlin-Kreuzberg von Michael Schmidt und der amerikanischen New Topographics Bewegung geprägt. 20 Jahre lang dokumentiert sie mit einer Großbildkamera die Natur ihrer Wohnorte, zuerst in Berlin, später in der Steiermark. Sie entwickelt eine Vorliebe für scheinbar belanglose Vegetation in unspektakulären, landwirtschaftlichen und städtischen Randgebieten. Der Fokus auf das banale Brachland, mit seinen Relikten zivilisatorischer Eingriffe, erscheint als Gegensatz zur klassischen Landschaftsfotografie.

Für Wüst ist die Natur wie ein Refugium, das sie tagelang (meistens morgens ab 4:00), ausgehend von ihrem Wohnort her, zu Fuß erschließt. Die Natur und die Fotografie dienen ihr zur Selbsterkenntnis. Das Sehen, sagt sie, ist wie ein Spiegel: nach außen gerichtet und gleichzeitig das Innere zeigend. Tausende Negative belegen die Intensität und Akribie mit der sie den Wald und die Landschaft und deren Veränderung studiert, zu unterschiedlichen Jahreszeiten und Witterungen. In den ersten Jahren wählt sie dafür begrenzte Ausschnitte und eine einheitliche Aufnahmedistanz. In unzähligen Varianten an Verästelungen experimentiert sie mit Verdichtung und Auflösung von Linien und Strukturen. In ihrer motivischen Einheitlichkeit und dem strengen, klaren, unverstellten Blick, ähnelt es einer wissenschaftlichen Bestandsaufnahme. Viele dunkel abgezogene Naturstudien wirken melancholisch bis trist; der Blick des Betrachters wird abgewiesen oder bleibt in undurchdringbaren Strukturen hängen. Die Vertrautheit der Autorin zu ihrem Thema wird in der Liebe zum Detail und der unprätentiösen Auffassung deutlich. Heute sind die meistens der dokumentierten Orte urbanisiert.

Biografie

1948 geboren in Graz.

übersiedelt 1973 nach Berlin wo sie ab 1975 an der Werkstatt für Fotografie Berlin Kreuzberg (Michael Schmidt) studiert. Diverse Ausstellungsbeteiligungen in Berlin, u.a. Michael Schmidt & Schüler 1980.

1980 Rückkehr nach Graz. Diverse Ausstellungsbeteiligungen in Graz 1982-88.

1983 Mitglied und Einzelausstellung im Forum Stadtpark, Förderpreis der Stadt Graz, Katalogbeitrag in Geschichte der Fotografie in Österreich.

1987 Ausstellungsbeteiligung “Fotografie in Österreich”, Museum Folkwang, Essen

Beendet ihre Auseinandersetzung mit der Fotografie um 1990.

In der Ausstellung werden ausschließlich von Ursula Wüst selbst abgezogene, vintage Barytabzüge von 1975 – 1985 gezeigt. Darunter auch Kontaktabzüge (Großformatkamera).

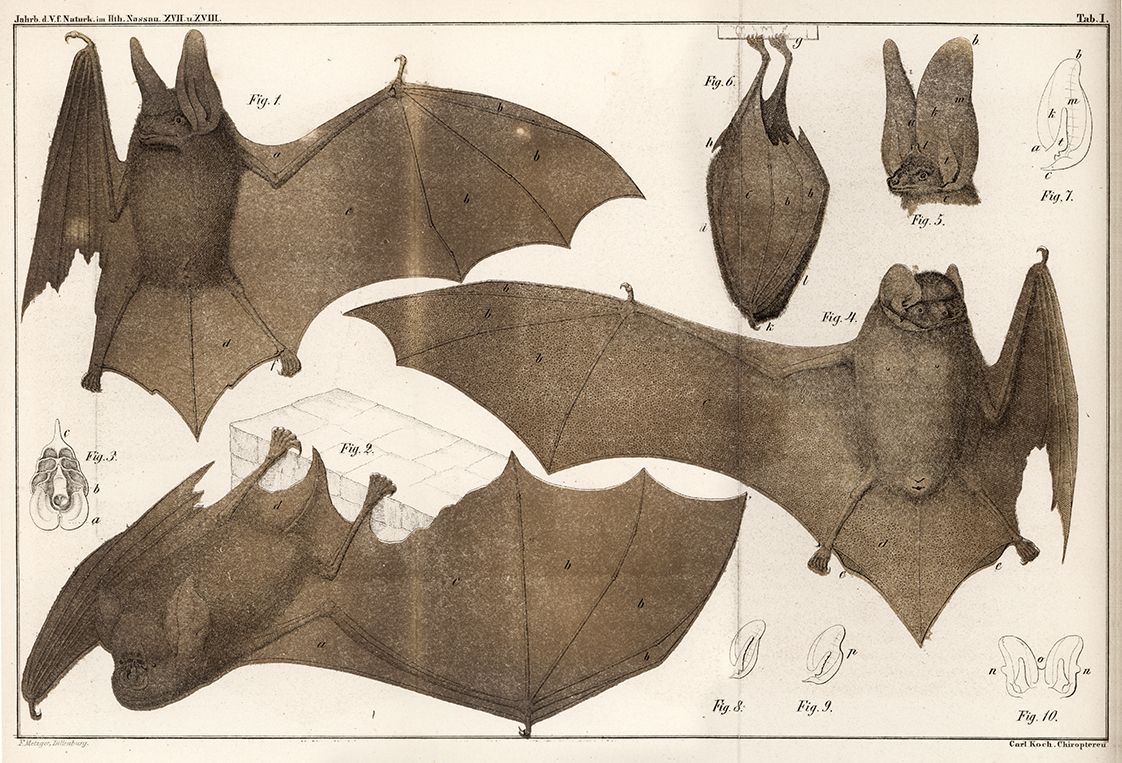

Die Fledermaus in der Grafik & Fotografie von 1550 – 1950

ab Oktober 2021 – März 2022

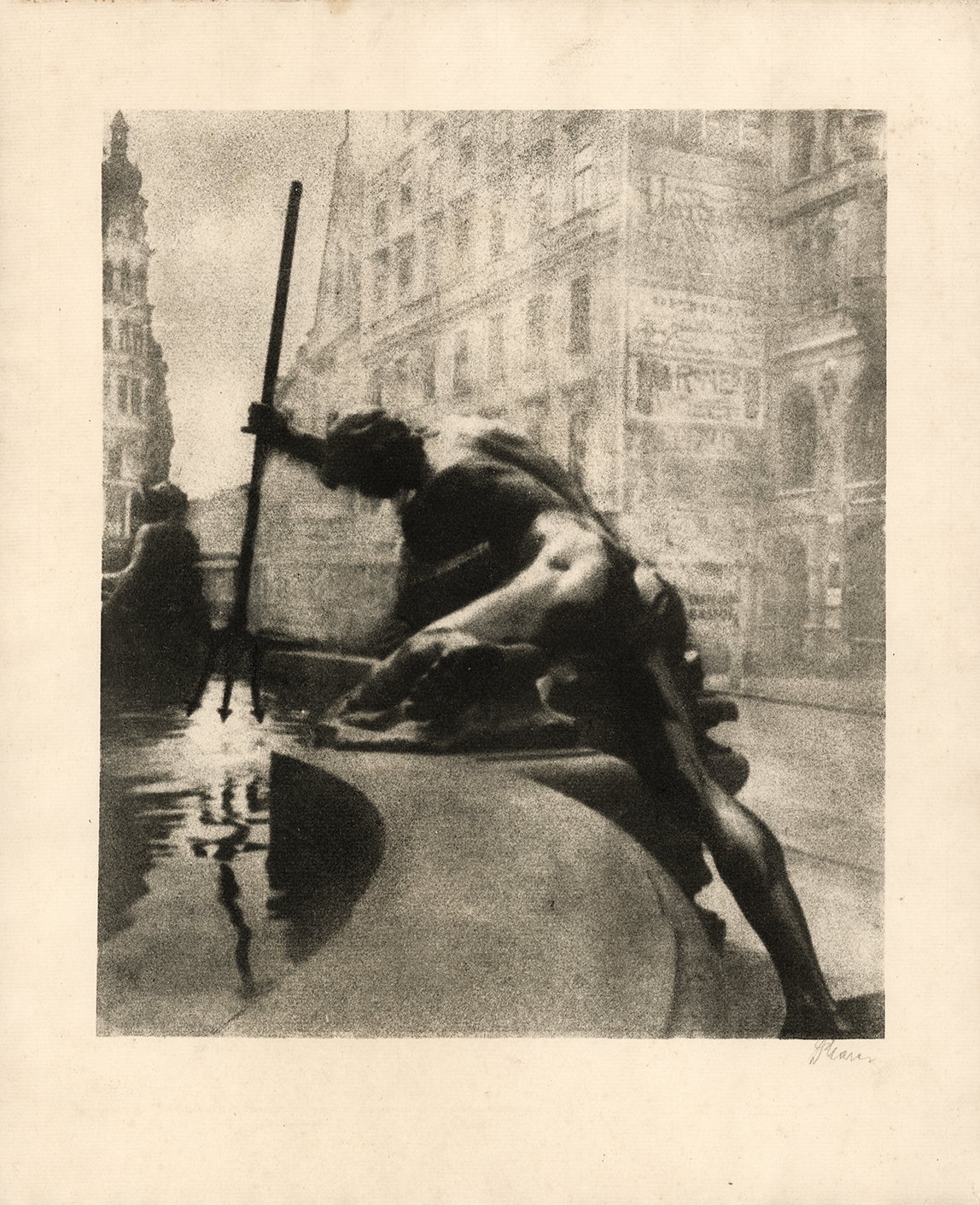

Edeldruck in Österreich 1900 – 1950

2021

Die Ausstellung präsentiert eine Auswahl an österreichischen Edeldrucken von ca.1900-1950, darunter Arbeiten von Franz Holluber (1858-1933), Rudolf Sulke (1885-1964) und Maximilian von Karnitschnigg (1872-1940). Diese Fotografen sind Teil einer Fotobewegung um 1900, die sich dem Piktorialismus verschrieben hat. In unterschiedlichen Techniken wie Bromölumdruck, Gummidruck oder Carbondruck wird mit lichtempfindlichen Chemikalien und Künstlerpapieren experimentiert. Die Fotografie beginnt sich der Ästhetik der Malerei und Grafik zu nähern. Als Ergänzung werden neben diesen Unikaten auch Beispiele von fotomechanische Verfahren wie Heliogravüre gezeigt.

The exhibition presents examples of alternative photographic processes from around 1890-1950, including works by Franz Holluber (1858-1933), Rudolf Sulke (1885-1964) and Maximilian von Karnitschnigg (1872-1940). These photographers are part of a movement around 1900 that was dedicated to pictorialism. They used different techniques such as bromoil transfer, gum dichromate or carbon printing are used to experiment with light-sensitive chemicals and artist papers. Photography begins to approach the aesthetics of painting and graphics. In addition to these unique examples, the exhibition includes a selection of photomechanical reproduction processes such as heliogravure.

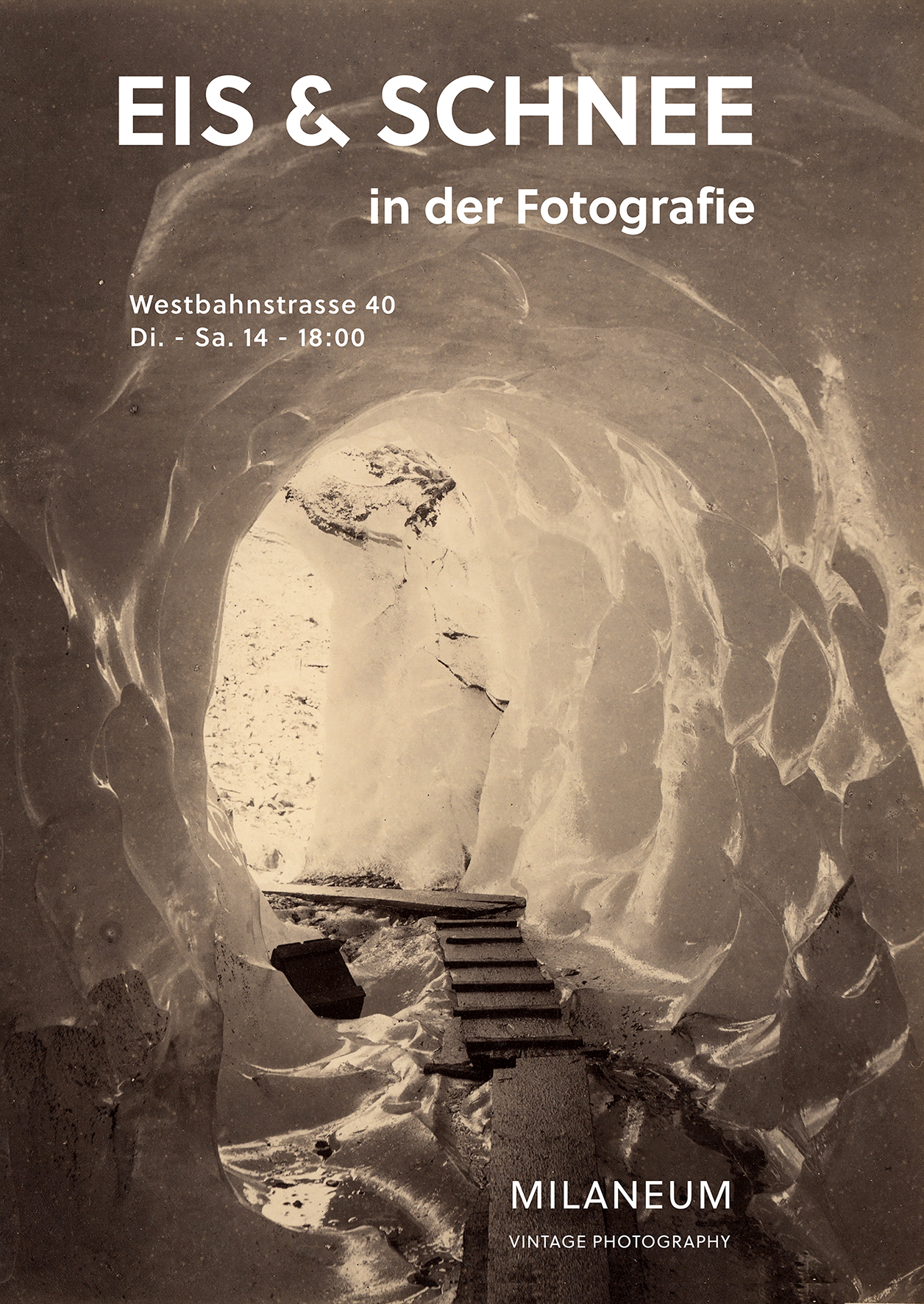

Eis & Schnee in der Fotografie, Teil II

wieder geöffnet ab 8.2.2021, Verlängerung bis 27.03.2021

KATALOG DOWNLOAD: Eis & Schnee

Artikel über die Ausstellung: Augustin_500_Milaneum

Durch den technischen Fortschritt wird es ab der Mitte des 19 Jh. für Wissenschaftler, Künstler und Fotografen möglich, an Expeditionen in die Alpen teilzunehmen. Die schwer zugänglichen Eisregionen boten den Reiz des Unbekannten, der Gefahr und des Heroismus, der auch in den frühen Gletscherdokumentationen mitschwingt.

Die ersten Aufnahmen des Mont Blanc von den Bisson Frères 1860 erregten großes Aufsehen. Sie wurden in Wien anlässlich der Gründung des Österreichischen Alpenvereins 1862 gezeigt. Heute ist der unvorstellbare Aufwand und die technische Herausforderungen (ca. 1 kg Equipment pro Glasplatte, Lichtreflexion von Schnee, Witterung etc.) für die Fotografen nur schwer nachvollziehbar.

Während viele kommerziell orientierte Fotografen die Malerei als Vorbild nahmen, nutze Friedrich Simony seine Aufnahmen für wissenschaftliche Zwecke. Er vermittelt die zeitliche Dimension des Gletschers, indem er für seine Bilder über Jahrzehnte den gleichen Standpunkt wählt. Außerdem eignet sich die Fotografie ideal für die Darstellung von Oberflächen und Strukturen – so auch beim Charakterbild der Gletscher. Mit der Stereofotografie kann zusätzlich die Illusion von Raum und Plastizität erzeugt werden.

Schneelandschaften und Winterstimmungen sind seit 1900 ein äußerst beliebtes Motiv der Amateurbewegung, speziell in Österreich. Die Techniken der Piktoralisten wie Gummidruck und Bromölumdruck eignen sich perfekt, um das Gefühl von Schnee und winterliche Atmosphäre zu vermitteln. In den 1930er Jahren wird die Gebirgslandschaft zur Projektionsfläche und “Rückzugsort”, zum Ausblenden der gesellschaftspolitischen Realität.

Der Mond in der Fotografie 1859-1969

KATALOG DOWNLOAD: Moon Catalog

verlängert bis 01.02.2020, Westbahnstrasse 40 – 1070 Wien, offen: Do.-Sa.: 14 – 18:00

Die Fotos der Mondlandung am 20. Juli 1969 markieren einen wichtigen Punkt in der Bildgeschichte und haben die Grenzen des menschlichen Vorstellung radikal erweitert. Anlässlich des 50. Jahrestages der Mondlandung von Apollo 11 widmen wir dem Mond eine kleine Fotoausstellung.

Aufnahmen des österreichisch-ungarischen Astronomen Ladislaus Weinek aus den 1880er Jahren, verdeutlichen die Bemühungen des 19. Jahrhunderts, die Mondoberfläche genau abzubilden. Photomontage-Postkarten um 1900 vermitteln skurrile Phantasien vom Leben auf dem Mond.

Ein breites Spektrum von Fotos des Apollo-Programm der NASA (National Aeronautics and Space Administration) 1961 -1972, die in Österreich über den U.S. Information Service (USIS) verbreitet wurden, bilden den Höhepunkt technischer Entwicklung und internationaler Zusammenarbeit in der Raumfahrt ab.

Pressefotografie

19.9. – 7.11.2019, Westbahnstrasse 40 – 1070 Wien – Öffnungszeiten: Do, Fr, Sa.: 15 – 18:00

Der Schwerpunkt dieser Ausstellung liegt auf österreichischer Pressefotografie der Nachkriegszeit. Wichtige Fotografen wie Ernst Haas (Mitglied von Magnum) oder Barbara Pflaum sind vertreten. Zu sehen sind viele Persönlichkeiten aus Kultur/ Politik und bedeutende politische Ereignisse.

Selection 2/2019

13.6.-31.8.2019, Westbahnstrasse 40 – 1070 Wien, Öffnungszeiten: Do, Fr, Sa.: 15 – 18:00

KATALOG DOWNLOAD: Milaneum 2/19

Alle drei Monate präsentieren wir eine neue Auswahl von 30 Aufnahmen aus dem 19.Jh. und 20.Jh. Es treffen dabei Kunst- und Alltagsfotografie aufeinander. Es wird nach den Kriterien der Seltenheit, Ästhetik, Einfallsreichtum, Thema, emotionaler Impakt oder Enigma ausgewählt. Viele der Exponate sind einmalige und geschichtsträchtige Erinnerungsstücke. Sie wurden noch nicht im musealen Kontext gezeigt und werfen neue Perspektiven auf die Vergangenheit (Österreichs).

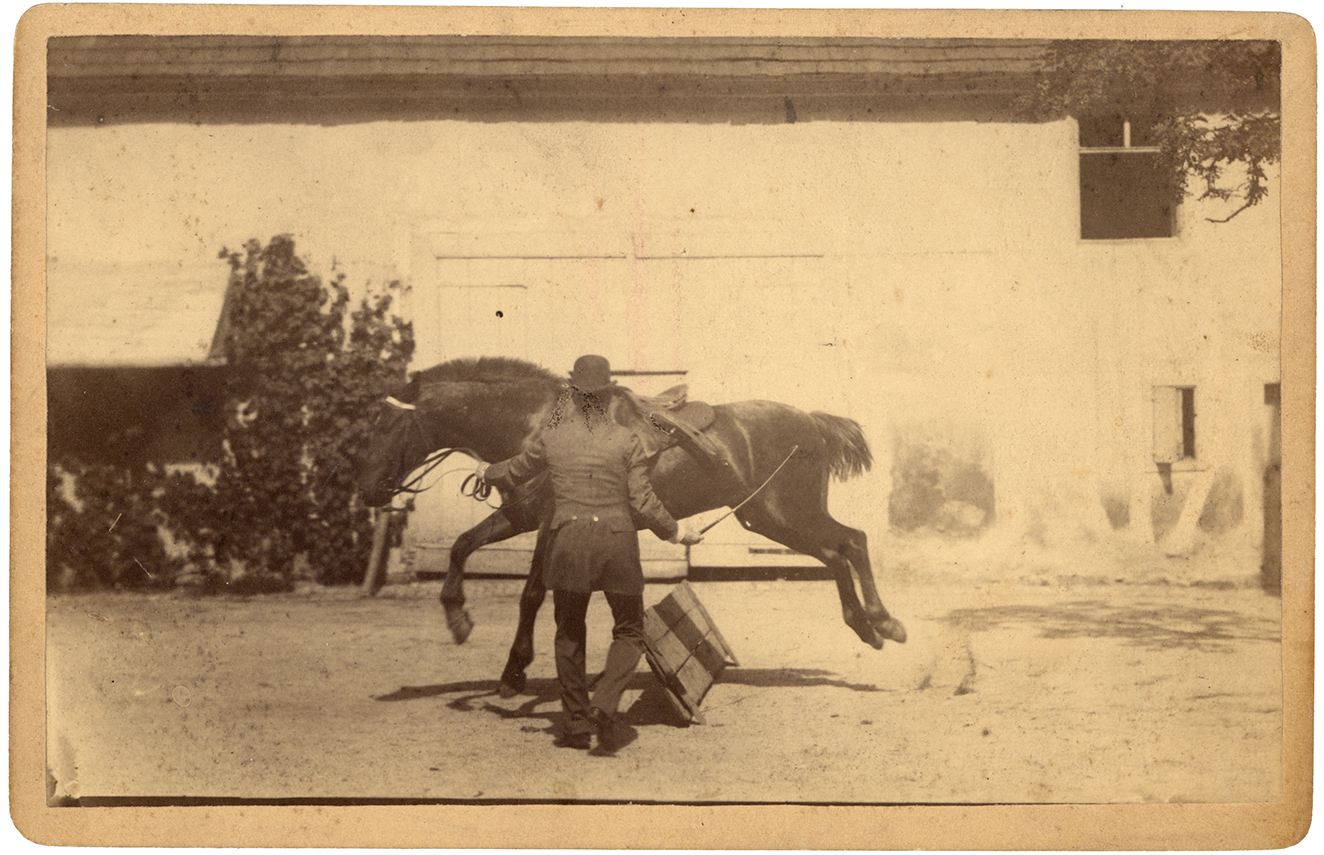

Anonymous, Hop, albumen print, ca. 1885, 10 x 16 cm, cabinet card, Coll. Mila Palm

Papierfantasien

27.5.-7.6.2019, Westbahnstrasse 40 – 1070 Wien, Öffnungszeiten: Di – Sa.: 13 – 18:00

KATALOG DOWNLOAD: Papierfantasien

Die Ausstellung “150 Jahre Papierfantasien” bringt Künstler unterschiedlichster Herkunft (Österreich, Japan, Venezuela) zusammen, die auf vielseitige Weise mit dem Material Papier arbeiten. Ihnen werden aus der Sammlung von Mila Palm historische Objekte gegenübergestellt, die vor ca. 100 Jahren in einer ähnlichen Technik ausgeführt wurden oder eine ästhetische-formale Ähnlichkeiten aufweisen. Diese stammen jedoch nicht aus dem Kontext der Kunst, sondern wurden oft für den privaten Gebrauch angefertigt. Die Varianz der Arbeiten zeigt, welche ästhetische und gestalterischen Möglichkeiten der Werkstoff Papier bietet. Mit viel Zeit, Wissen, Gefühl und handwerklichem Geschick, werden Ideen und Erinnerungen in haptisch begreifbare, filigrane Papierarbeiten umgesetzt.

Bei den Arbeiten von Franz Riedl kann mit einem Schnitt das Spiel mit Licht und Schatten, Körper und Fläche, Reduktion und Abstraktion beginnen. Bei den Schaukästen von Lym Moreno, mit unterschiedlichen Tiefenebenen, hat sich der Scherenschnitt von der Fläche zum räumlichen Objekt emanzipiert. Der experimentelle Zugang von Satoyo Matsuki legt Qualitäten des Werkstoffs frei.

Auf vielfältige Weise bekommt das Spiel zwischen Realität und Scheinwelt eine Form. Nicht nur durch einen Transfer in fantastische Bilderwelten, sondern auch durch die Ambivalenz von Positiv/Negativ und die räumliche Wirkung des Davor und Dahinter. In der Gegenüberstellung mit historischen Objekten aus dem “Zeitalter der Papierkultur” (19.Jh.), wird deutlich, wie medialen Grenzen des einst konservativ definierten Papierschnitts heute neu entdeckt werden.

Frösche, Satoyo Matsuki, Collage, 160 x 160 cm

First Selection: Milaneum 1/2019

1.3. – 20.4.2019, Westbahnstrasse 40 – 1070 Wien

KATALOG DOWNLOAD: Milaneum 2019 online

Alle drei Monate präsentieren wir eine Auswahl von dreißig Aufnahmen: 10 Snapshots / Anonyme Autoren, 10 Beispiele aus dem 19.Jh. und 10 Fotos aus dem 20.Jh. Es treffen dabei Kunst- und Alltagsfotografie aufeinander. Es wird nach den Kriterien der Seltenheit, Ästhetik, Einfallsreichtum, Thema, emotionaler Impakt oder Enigma ausgewählt. Viele der Exponate sind einmalige und geschichtsträchtige Erinnerungsstücke. Sie werfen neue Perspektiven auf die Vergangenheit.

Anonymous Erzherzog Wilhelm albumen print ca.1875 ca. 22,5 x 12,5 cm, Coll. Mila Palm

Bildgeschichte des Geldes 1860 – 1960, Teil II

21.03. – 20.04.2019, Westbahnstrasse 40 – 1070 Wien

Geld und Fotografie besitzen eine besondere emotionale Aufladung. An die Fotografie werden Erinnerungen, und an das Geld viel Bedeutung geknüpft. Beide sind von einer großen, alltäglichen Präsenz und schwinden zunehmend in ihrer physischen Form. Die sinnlichen Qualitäten, emotionalen Bezüge, Geschichten, Rituale und Umgangsformen beider Medien in ihrer analogen Form verändern sich. Zudem ist das Thema Geld in vielerlei Hinsicht ein Tabu. In der Studiensammlung von Mila Palm liegt der Schwerpunkt auf monetärer Bildkultur von cirka 1860 bis 1960. Die Exponate bezeugen die Vielfalt der Symbolik des Geldes. Geld ist kein wertneutrales und zeitloses Zahlungsmittel, sondern es ist eingebettet in historische und soziale Kontexte, mit vielfältigen emotionalen, psychologischen und moralischen Verwicklungen.

EXITUS: Tod in der Fotografie 1850 – 1950

4.9. – 22.12.2018, Besuch nach Vereinbarung: info@milaneum.com

Der Tod, ein Thema, das über die Massenmedien zur Alltäglichkeit wird, aber dennoch ein gesellschaftliches Tabu ist und das wir, je nach Alter, mit unterschiedlicher Sensibilität wahrnehmen. Wie begegnen wir dem Tod? Was zeigen wir, wenn wir den Tod zeigen? Bei der Ausstellung werden die Antworten auf diese Fragen aus der Perspektive der Fotogeschichte gegeben. Die Fotografie ist das ideale Medium, um dem Vergessen entgegenzuwirken. Der Tod stellt nicht nur ein privilegiertes Motiv der künstlerischen Fotografie dar. In der Fototheorie wird dem Medium eine Nähe zum Tod nachgesagt.

„Wie die Mutter existiert die Fotografie zwischen Leben und Tod, der Vergangenheit und der Zukunft, […] Körper und Bild, Subjekt und Imago“, so Roland Barthes.

Das ‘Es ist gewesen’ verbindet Tod und Fotografie. Die weit verbreitete Praxis der Totenfotografie im 19. Jh. macht dabei deutlich, das viele Rituale, Bildformen und deren soziale Integrationskraft durch die Individualisierung des Totengedenkens verloren gegangen sind. Die Ausstellung spannt den Bogen von der künstlerischen Inszenierung wie Vanitas und Totentanz bis hin zur facettenreichen Alltagskultur. Rund 100 Jahre alte Fotografie und Graphik, Bilder von Totenriten, Jenseitsvorstellungen, Begräbnisarten, Anatomie, Jagd, Mord, Kriegsschauplätze und andere Orte des Sterbens, eröffnen Einblicke in viele vergessene oder verdrängte Aspekte des Todes. Über 200, grossteils einzigartige Exponate aus der Sammlung des Milaneums, werden ein tabuisiertes Thema näher bringen und dabei auch Einblicke in sehr intime Momente (private Totenfotografie) gewähren. Dennoch kann es nur ein Annäherungsversuch an ein unendliches und unbegreifbares Thema darstellen. “Exitus: Tod in der Fotografie 1850 – 1950” wurde als Gegensatz zur Ausstellung “Erotica: 1850-1950” konzipiert. Tod und Leben sind in ihrer Natürlichkeit als untrennbare Einheit zu betrachten.

GELD. Bildgeschichte 1850 – 1950

Ausstellungsdauer: 18.1. – 4.5.2018, Do/Fr. 15 – 18.00, Sa. 12 – 15.00

Geld ist unmittelbar, es ist überall und nirgendwo, wie die Luft, die wir atmen. Trotzdem sind viele Aspekte des wohl emotionalsten Mediums unserer Gesellschaft unerforscht oder ein Tabu. Die sinnlichen Qualitäten, emotionalen Bezüge, aber auch die Geschichten, Rituale und Umgangsformen in Bezug zu Bargeld schwinden und das Bewusstsein über das Medium verändert sich. Mit der zunehmenden Entmaterialisierung des Geldsystems scheint das Ende des Bargeldes nahe zu sein. Gerade jetzt sollte der Kulturgeschichte des Bargeldes nachgegangen werden. Mila Palm hat eine eigene, historische Studiensammlung zu den sinnlichen und kulturellen Aspekten des Geldes angelegt.

In der Ausstellung werden erstmals Objekte aus dieser Sammlung präsentiert. Der Schwerpunkt liegt auf monetärer Bildkultur von ca.1850 bis 1950. Über 150 Exponate bezeugen, dass Geld kein wertneutrales und zeitloses Zahlungsmittel ist, sondern in historische und soziale Kontexte eingebettet ist, mit vielfältigen emotionalen, psychologischen und moralischen Implikationen. Illustratoren haben sich seit Jahrhunderten bemüht, die immateriellen Werte der Finanzwelt sichtbar zu machen. Eine umfangreiche Sammlung an Postkarten (1890 bis 1920) und Zeitschriften geben Einblicke in den grafischen Ideenreichtum und die vielfältige Symbolik zur „Religion“ der Moderne. Das fotografische Highlight ist eine amerikanische Tresorfabrikation um 1900.

MONEY. image culture 1850 – 1950

Money is immediate, it is everywhere and nowhere, like the air we breathe. Nevertheless, many aspects of the most emotional medium of our society are unexplored or taboo. The sensual qualities, emotional relationships, but also stories, rituals and manners in relation to cash are dwindling and the awareness of the medium is changing. With the increasing dematerialisation of the monetary system, the end of the cash seems close. Right now, the cultural history of cash should be investigated. Mila Palm has therefore created her own historical study collection on the sensual and cultural aspects of money.

For the first time, objects from this collection will be shown in this exhibition. The focus is on monetary image culture from ca.1850 – 1950. More than 150 exhibits testify that money is not a value-neutral and timeless means of payment, but embedded in historical and social contexts, with manifold emotional, psychological and moral implications. For over three centuries, illustrators have been exploring how to visualize the intangible values of the financial world. An extensive collection of postcards (1890 to 1920) and journals will provide insights into the wealth of graphic ideas and the diverse symbolism of the “religion” of modernity. Among the photographic highlights are photographs of an American vault maker around 1900.

Erotica 1850 – 1950

1.9-15.12.2017

Derzeit werden im Milaneum erotische Fotografien von 1850 – 1950 präsentiert. Darunter Körperstudien von bekannten Fotografen wie Gaudenzio Marconi, Wilhelm von Gloeden, Wilhelm Plüschow, Hermann Heid, Otto Schmidt, Lehnert & Landrock, Rudolf Koppitz, Maria Wölfl, Frantisek Drtikol, Anton Josef Trcka und anderen. Die Autoren vieler Exponate (speziell mit expliziteren Darstellungen) sind oft nicht überliefert. Ergänzt wird die Ausstellung durch Kuriositäten wie versteckte Mikrofotografien oder pikante Andeutungen auf Postkarten.

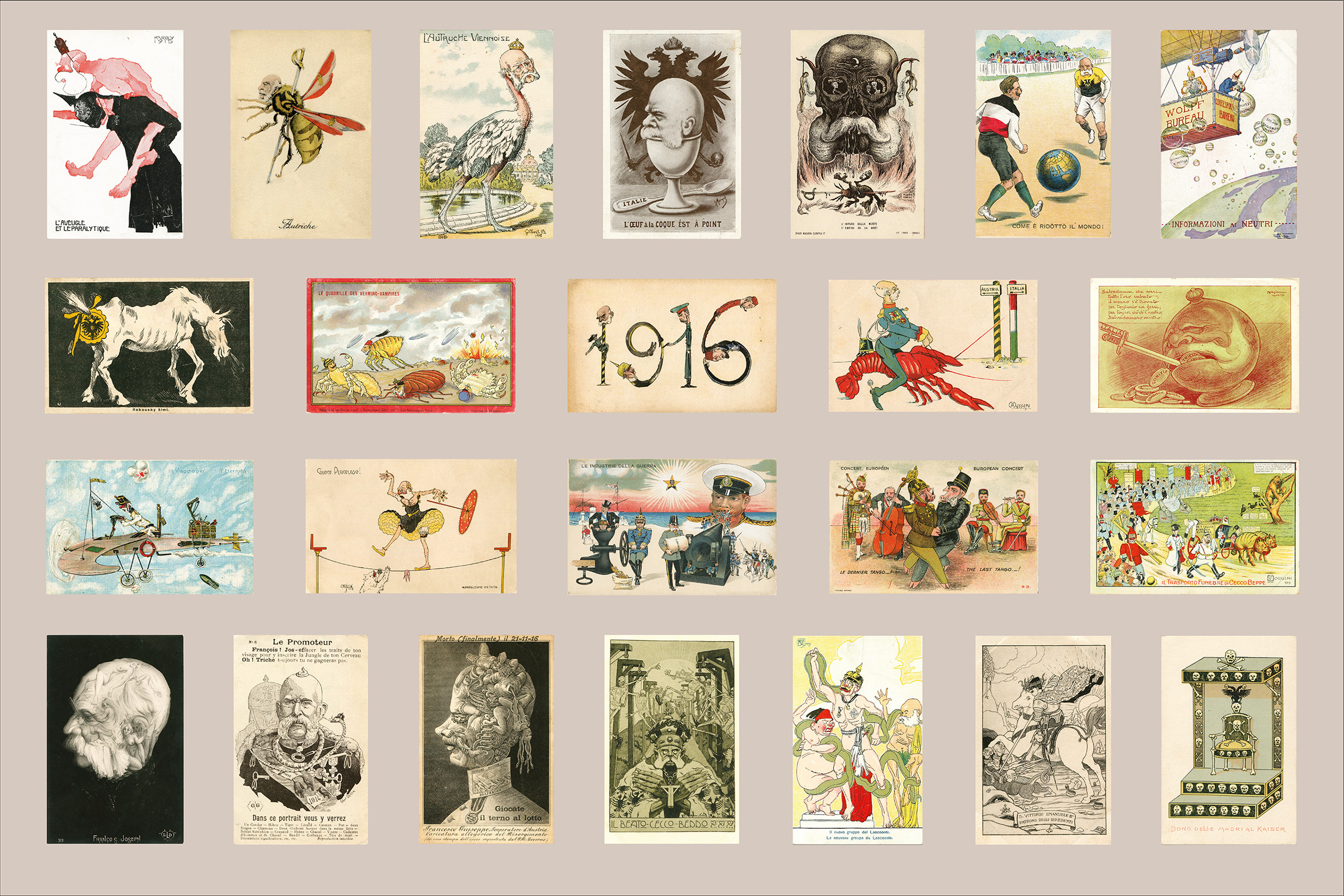

Kaiser Franz Joseph I. in der Karikatur

1.6.-30.8.2017

Geistige Mobilmachung, staatliche Meinungslenkung und mediale Agitation haben im ersten Weltkrieg (1914–1918) ein bislang unbekanntes Niveau erreicht. Die Propagandastellen steuern den Informationsfluss und die Zensurmaßnahmen. Die Kriegspropaganda der Entente-Mächte ist im Vergleich zur k. u. k. Armee sehr effizient. Der Karikatur kommt hier eine entschiedene Rolle zu. Sie soll die Bevölkerung für den Krieg mobilisieren, die Moral steigern und Feindbilder schüren. Die Karikatur erlebt in den Tages-, Wochen- und Satireblättern ihren Höhepunkt und findet über die Postkarte eine grosse Verbreitung. Diese Bilder sollten den Soldaten im Feld die Ängste nehmen, als Ventil für Aggressionen fungieren und als Ablenkung dienen.

Viele Postkarten stammen aus den Jahren 1914/1915, als Italien den Beitritt zu den Entente-Mächten verhandelte. Der Feind wird als Monster, Untier, Teufel oder der personifizierte Tod dargestellt. Einige Motive stammen von italienischen Künstlern wie R. Ventura und Aurelio Bertiglia. Zu den bekanntesten Serie zählt der 54-teilige “Danza Macabra Europea” (1914-1916) von Martini. Beseelt von patriotischem Nationalismus, verunglimpfen Gräuelkarikaturen die gegnerischen Staaten. Der Humor wird zur Waffe. Im Falle Österreichs ist es Kaiser Franz Joseph, auf den der Hass vom Feind übertragen wird. Gerne wird auf dessen Alter und Schwäche angespielt. Die stark zugespitzten Hetzbilder arbeiten mit den Assoziationen des Betrachters.

Trotz verzerrter Grenze zwischen Wahrheit und Trugbild, sind die Zeichnungen interessant, weil sie den Erregungszustand einer Generation visualisieren. Sie sind ein Desiderat für ikonographische und semiotische Untersuchungen. Kaiser Franz Joseph, der mit einer Regentschaftsperiode von 68 Jahre, noch heute Symbol der k.u.k. Monarchie ist, hat sich Zeit seines Lebens gesetzlich davor schützen lassen, lächerlich gemacht zu werden. Daher sind Karikaturen über ihn selten, zumindest in Österreich.

Kaiser Franz Joseph Karikaturen um 1915 © Mila Palm 2017